2025年7月

■「新たけべの彩時季」

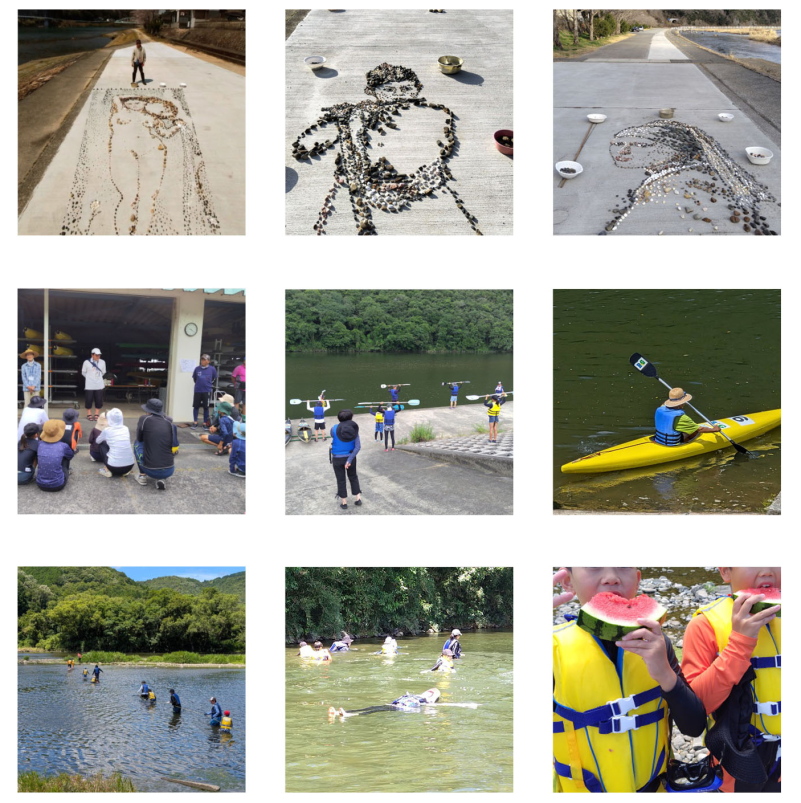

(左上から右へ)

*1日発信 石のアート *1日発信 笛を吹く少年 *1日発信 真珠の耳飾りの少女

*28日発信 サマースクール開校 *28日発信 カヌー体験 *28日発信 編集長出艇

*28日発信 旭川を渡る *28日発信 川に浮かぶ *28日発信 スイカを食べる

建部のサマースクールは爽快、全開!!

2025年7月28日発信

6月24日、サマースクール開催!

人が口を開けばまず「暑っいーねー」

もう定番となったこの気温、何かをするどころか何もできるわけない、ひたすらクーラー付けて閉じこもり。

でも夏休み真っ最中、子どもらはそうはいかない、「どっか行きたいよー」

そんな時、ありました、ありました、もうかれこれ20年近く続く、建部にある岡山市環境学習センター「めだかの学校」主催のサマースクール。

今年は7月26日(土)まさに連日、猛暑予報の真っただ中の開催。

平山館長から開会あいさつ

朝9時、町内にある「B&G海洋センター」には市内から8家族18名が集合。

「めだかの学校」平山館長から開会のあいさつのあと、

さっそくに午前の授業「カヌー体験」に臨む。

「バディ」の練習

艇の持ち方を学ぶ

2人1組で艇を運ぶ

パドルの漕ぎ方の練習

B&Gのカヌー指導の先生から、まずはライフジャケットの着用を教わり、続いて人数確認のための「バディ」の練習。

二人一組で腕相撲式に手を組んで持ち上げ、「バデイ!」の声に「1!」「2!」「3!」と下ろしていく。

だれも不明者がいないことを点検する大切なルール。

引き続き、カヌーの抱え方、実際にカヌーの移動、そしてパドルの漕ぎ方の練習と休む暇なし。

カヌーの乗り方を学ぶ

出艇する

勝部編集長も漕ぎ出す(笑)

カヌーの乗り方、降り方は結構むつかしいが、試乗する子ども、大人も真剣に先生の話を聞き、全員乗船。いよいよ、待ちに待った水上へと漕ぎ出す。

少しずつ上達して来る

全員が水上の人となる

この日は陸上のスタッフも暑さが気にならないほどに川風があり水の上はさらに涼しいようだ。

見ると10数艇のカヌーはどれも川上に移動、同じところをグルグル回転する艇はいない、きわめて優秀。

1艇、転覆

「沈」初体験

艇の水を抜く

終了間近に1艇が「沈」、泳いで帰還。

感想は「一瞬、超、ビビった!でもユーチューブで転覆したときを見てたので大丈夫だった」(笑)

再び、全員で艇を運び、清掃、水抜きをする。

体験を終えた子どもらからは「最初むつかしかったけど、やってるうちに進むようになった」「自分で動かせて、すごくうれしかった」の満足の声。

午後からは「川を渡る」

プカプカ浮かぶ(笑)

昼食後は第2部「川渡り」にトライ。

旭川を横断して張られたロープ伝いに川を進む。深さは膝くらいから奥に行くと胸元くらい。

歩いた方が前へ進むが、子どもらは流れに逆らい泳いで上流へ、大人たちはプカプカ浮かんで童心に帰る(笑)

中州にテントを張る

スタッフが用意したスイカ

うう、甘~い!!

すごい、冷えてるー

休憩タイムは、川中で食べる冷え冷えスイカ。水から上がった参加者らは「ずっと川に浸かってたから、出ると寒いくらいです」と 、この猛暑日、何とも贅沢なご感想。

最後も「バデイ!」で確認

午後もまだ陽が高い、子どもらは川から上がる気配なし。無理やり「帰って来~い」を連呼し陸に集合。

再び「バディ!」確認をして、まとめの会。

「川に浸かれて泳げて楽しかった」

「流れのある川で泳いだのははじめてだったのでうれしかった」

「生き物も採れてたのしかった」などなど。

生き物も見つけたよー

(最後に記者の感想)

とにかくこの暑さ、病人も病人もケガ人もなく無事に終えられたのが、何よりだった。

とは言え、かれこれ10年以上もやってて、さすがに「もう、疲れたなー!」(笑)

(レポート・写真 三宅 優 写真提供 森本みどり)

「川原アート」振り返りレポート総集編

2025年7月1日発信

6月24日、日本の名画3点が水面下

昨年の11月20日に旭川河川敷に石を並べ始めてからおよそ半年の間に制作した作品数は17点。

「貧しき漁夫(シャバンヌ)」「踊り子(ドガ)」「ヴォルガの船曳(レーピン)」「草上の昼食(マネ)」「クリスチーナの世界(ワイエス)」「風神雷神図(俵屋宗達)」

「市川蝦蔵(写楽)」「赤富士(北斎)」「晩鐘(ミレー)」「落穂拾い(ミレー)」「オダリスク(アングル)」「叫び(ムンク)」「真珠の耳飾りの少女(フェルメール)」「泉(アングル)」「笛を吹く少年(マネ)」「可愛いイレーヌ(ルノアール)」「炎の人(ゴッホ)」

この内8点はすでに取り壊し、写真で残るのみ。そして先月には護岸提の「風神雷神」「写楽」「北斎」3点が水面下、大雨ともなれば上の河川敷作品もすべて消える運命。

そんな一期一会のアートだが3月からの制作過程を振り返ってみた。

フェルメールを電車から見えるように

川原の石と山の石を集める

3月19日完成した「真珠の耳飾りの少女」

3月20日から運航開始するJR「SAKU美SAKU楽」観光列車の歓迎を兼ね車窓から見える作品を作ろうとその1週間前から河川敷での制作に入った。

フェルメール「真珠の耳飾りの少女」は「モナリザ」と並び誰もが知っている傑作、これを縦4m、幅2.5mで並べた。

使用した石はターバンの青には上流の川原石、着物(日本のドテラ)は裏山から落ちてきたゴタ石を使う。

3月20日の開始に間に合うように特急列車のスピード仕上げとなった(笑)

川原のコケで白くなった石

山から見える斜面に並べる

石を拾うこと100回「叫び」完成

阿弥陀様から眺める

「列車から見れるのなら山頂からも観てみたい」そんな声が山の上から聞こえてきて「わかったー!」とばかりに叫び返すことに(笑)

ムンク「叫び」は子どもも知ってる有名作品。並べる場所は川向うの法寿山展望台から最短距離にある河川敷のり面にする。

当然、大型の石が必要だが、幸い目の前にコケで白く干上がった石が無数に転がっている、それを裏返すと黒、言うことなし。

石を拾っては並べ、拾っては並べをおよそ100回以上繰り返し完成(笑)。

猫にじゃまされながら

「落穂ひろい」を終える

「泉」に着手

逆遠近法で制作

散歩者からもミレーの「落穂ひろい」の要望。捨て猫らの来訪に苦戦を強いられる(笑)

2月に制作したアングルの「オダリスク」は工事が入り取り壊しとなった、その大胆さが気に入っていたので再度、と思い同じアングルの名画「泉」に取り組むことに。

今度は列車からだけでなく、地上からも写真で撮れるようにと上部を大きく手前に来るほど縮小にする、言ってみれば逆遠近法で描く。試行錯誤で2週間。

マネの笛を吹く少年に着手

スマホで撮れるように作る

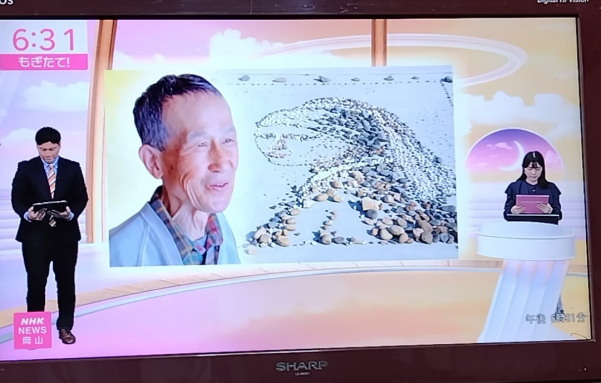

4月に入りNHKニュース「もぎたて」の取材依頼があり、制作途中を撮るため急遽、次なる作品に着手。

マネは大好きな作家、「草上の昼食」は風に飛ばされる心配から1日で解体となったが、今度は大きめな石で風に強い(?)仕上げを前提に形が明確な「笛を吹く少年」を選ぶ。

服の上着部分に置く黒い石の種類と密度が決まらず停滞したが、原画の解釈を再度やり直した途端、一気に仕上がる。

ルノワール「可愛いエレーヌ」

またまた散歩者からの要望でルノワールに着手、小品にする。

しかし、これが返って難航の原因となる。石が細かくなり、雨風ですぐに動いてしまう、あまりに微妙すぎて外仕事には向かなかったようだ。

結局、やり直しを繰り返し、これまで最長の10日間で投了、但し、観客の反応は「繊細で印象的」と意外や好評(笑)

炎天下ゴッホに挑む

真上から見るとかなり上部が長い

前に立って撮影した「ゴッホ」

ルノワールの作品は日陰時を利用して制作した、と言うのも5月にもなるとコンクリートの反射熱が強くなる、

ここら辺で外の仕事は打ち切り、2年前から行っている「めだかの学校」での石のワークショップに併せた展示作品を始めようと思ったのだが、

「待てよ・・・」。

一昨年は「ジョルジュスーラ展」去年は「葛飾北斎・富嶽八景展」、そして今年は「大ゴッホ展」をと考えている、「じゃあ先駆けてここに一つ大きなゴッホを作って終いとするか」

選んだのは「炎の自画像」ゴッホ独特の微妙な中間色のブルーを燃え立つ炎のように塗り込んでいる、全身が緊張で覆われている。

「これをどう表現するか?」それを考える間もなく手は勝手に荒々しい黒の砕石を掴んでいた。

「眼」から始める、それを中心に頭部へ、顔全体へと広がる。今度の場所は鉄橋真下なので電車からは見えずらい、だったら散歩中の人がスマホで覗いた時に観える構図にしよう。

額と頭髪部分がドンドン上に伸びていく、何度も家に戻り、裏山の石を散々かき集める。

もう少しで「真珠の耳飾り・・・」とぶつかりそう??

通りがかった誰もが、「こりゃあ、何か男の人みたいじゃけど、どっから見れば

ええんじゃろう?」あまりに大きすぎて(最終的には縦5m以上で幅3m)全体がつかめない。

「手前に立ちスマホで覗いてください」

すると「あっ、ゴッホだ!」

この反応にこれまでの溜まった疲れがドッと洗い流される(笑)

撮り鉄さんが撮ってくれたワンカット

<後記>

4年前、妻の終活宣言を受けて作品を残さないことに決めた。

「じゃあ、石でも並べてやるか」そうして、消えるにしてもどうせなら「観る人が石であることを忘れるくらいに魅入ってしまう」そんな作品を作ってやろう。

目標300作、どこまで行けるだろう、どのように変われるだろう、70歳過ぎて膨らむ大きな夢。

5月NHK「もぎたて」ニュース

5月28日山陽新聞

(レポート・写真 三宅 優)

トップページへ戻る