新年、建部小学生「たけべ古道」を行く!✨✨

2026年1月23日発信

2026年1月23日発信

法寿山頂上に上る

正月明けの1月21日建部小学校6年生26名が建部学習として「たけべ古道」を歩き、故郷の歴史、文化、生活などを学びました。

小学校を8:00出発、妙浄寺から、落葉やクッションの効いた土の山道歩き、まもなく最初の32号古墳と出会う。

この古墳は「何年ぐらいにつくられたの?」「石の名前は?」「どのようにして運んだの?」などの質問、予習成果で活発な質問や意見続出、

ガイドの面々も満足しながら説明、大きなため池に到着、

ここでも多くの質問「この池は何のために作ったの?」「古代人の食べ物は?」などなど。

古墳群の大岩に立つ

14号古墳に入る

15号、14号古墳では、石窟の中に入り1300年前へタイムスリップ、小学校の思い出づくり、山頂へ向かってゴー、

山頂の三角点で記念写真と質問タイム。

法寿山頂上で本田さんが説明

穏やかな日和でのひと時、下りは左側にチラリと旭川を垣間見ながら、大岩の阿弥陀様まで一直線、

眼下の美作と備前の国境、旭川、建部平野などの歴史や生活の学習、記念写真をパチリ

下山を続け、毎年秋に「建部祭り」が行われるゴールの七社八幡宮に到着

実りある建部学習、故郷の総合学習にふさわしい古道ウォークでしたよー‼

旭川が見えてきた

阿弥陀様の前で江田さんのお話を聞く

対岸をバックに記念写真く

(レポート・写真 勝部公平 写真 本田義章)

「たけべ新聞」10年目を振り返る✨✨

2026年1月1日発信

2026年1月1日発信

「たけべ新聞」10周年対談

当新聞新聞発刊から10年、区切りとなるこの年、当新聞編集長と副編集長が振り返りました。

(三宅)「今から10年前にこの新聞を立ち上げたわけですが、編集長のご感想は?」

(勝部)「只々、この間、あっという間だったと言う思いが強いのですが、じっくり考えてみれば、この新聞は自分を育ててくれたと思います。

何もしないで老年を向かえることだってあったろうに、新聞にたずさわることで人と深く関わり、知ることの多さに自分の未熟さを恥じることにもつながりました。

また特集の中ではただ単なる出来事ではなく、地域の抱える課題や福祉の現状など踏み込んだ発信ができたのではないかと思います」

(三宅)「その点につきましては私も取材活動から学ぶことの多い10年だったと感じています。と言うのも私はこの当時、移住してからさほどの時間経過もない時で

この地域にさほどの関心もなかったわけですが、編集長の「インターネットでこの地を盛り上げよう!」の誘いでこれを始めたわけです。

そうして活動を行っていくと否が応でもこの建部が抱える課題や地元民が見過ごしている美点に気づかされて来ました」

この10年でやれたこと

(三宅)「具体的にこの10年で”やれたこと”ってどんなことがありますか

?」

(勝部)「やはり市井というか、ここに住む人たちの普段の暮らし、表に出て来ないここまでの歴史をわずかならずとも取り上げてこれたことでしょうか」

(三宅)「それは発刊当初から編集長が望んでこられたテーマですが、特に印象が残るものは何ですか?」

(勝部)「今はすでにこの世にはおられない方々ですが、古元さんなど、あの終戦を生き延びてきた貴重な言葉を聞き書き留めて来れたことが、

何よりよかったと思います」

(三宅)「そうですね、あの当時の取材の中でもひときわ重みのある、残すに足る記録ではなかったかと思います」

(三宅)「で、私的にこの10年、新聞で何がやれたかと言うと、勝部さんの人と歴史に焦点を当てるのとは違い、、ここ建部でこの10年、町の暮らしの中でどんな面白いことや楽しい話題があったか、例えば「めだかの学校」サマースクールの行事や「たけべマルシェ」と言ったイベントを毎年、知らせて来れたことかなと思います」

この10年でやり残すしたこと

(三宅)「やれなかったことについてはどうですか?」

(勝部)「それは当初”宣言”にも謳ったことですが、周辺の幅広い地域まで巻き込んだ情報発信において、

なかなかそこまで至らなかったこと。それと、先ほどにも上げている戦後を支えた世代の十分な書き残しができていない点ですかね。

例えて言えばここ福渡でも鉄道駅ができ、ダムができて大変な隆盛を向かえる時代があった、そんな渦中をどう受け止めているか聞いておきたい」

(三宅)「各地域での情報発信の状況ではこの10年で大きく環境変化があったと思います。SNSの発展で誰もが個人、地域を発信できる、

そんな中である意味、当新聞の目指す役割は無くなっているのではないでしょうか。

また、高齢となった戦後を生き延びた方たちの証言を聞き残すのも時間の戦いを感じます、いずれにしても我々が危うい年代なのですから(笑)」

これからのこと、抱負?

(三宅)「これからを語る”私ら”があるのかどうか不安ですが、今の時点でどう思われていますか」

(勝部)「まあ私もここで80歳、余力が続くようであれば、地域の風土、歴史そして戦後の人らを忘れ去られる前に

書き残したい、それが最後の目標です」

(三宅)「私はここまで新聞を続けて来れたことにとりあえずホッとしていますので、これからを考えると

”えっ、まだ、たけべ新聞ってあるの?”と言われるほどの”晴れ・・・時々、たけべ新聞”を目指したいです(笑)」

「たけべ新聞」10周年対談

(レポート・三宅 優)

立命館大学の学生さんと学ぶ in 建部✨✨

2025年12月10日発信

2025年12月10日発信

先般、NHKテレビで「日本のヨーグルト」が特集され、当建部町の「建部ヨーグルト」も紹介された。

番組の中で日本のヨーグルトの多様性について解説されたのがブルガリアの人類学者、ヨトヴァ・マリアさんで、特に「建部ヨーグルト」は

ブルガリアヨーグルトに近いとのこと。

そんなマリアさんは現在、立命館大学「食マネージメント学部」で教鞭を取っておられ、その関係からこの度、”食を通じた縁でつながった建部の魅力を発見し、発信しよう”と

今月6(土)7日(日)の2日間、学生12人を連れこの建部町に視察研修にやって来られた。

これにピッタリと寄り添い、取材したのが当記者とグルメレポーター(妻)で、その丸ごとレポートをお届け!!

ヨドヴァ・マリア先生

12月6日(土)朝10時、たけべ八幡温泉駐車場にバスで到着したマリア先生と3年に在学中の学生12人。さっそく「建部ヨーグルト」の視察へと向かう。

「朝、何時に起きたの?」(妻レポーター)

「5時半です」

「ええー、それじゃあ眠いでしょう・・・」矢継ぎ早に質問を浴びせるレポーター(笑)

ヨーグルト工場では下野社長が出迎え工場内に設置された機械や製造の過程を説明する。

「うちで作るヨーグルトはこの近くの牧場で今朝、搾乳されたばかりの生乳を使っています。

作り方はあのタンクで85度まで温めて殺菌処理後に冷水で43度位まで冷まして乳酸菌を入れます・・・奥に見えるのが醗酵室でカップ充填後、4時間位発酵させ冷蔵します」

続いて会場を移し、そこでさらに詳しい商品説明に入る。

「当ヨーグルトの乳酸菌は外国から取り寄せたもので、今は何種類かを混ぜて使用しています」

他のヨーグルトとの違いは?の問いに、

「それは・・・」と答えたのは、工場で10年製造に当たって来た妻レポーター(笑)

「賞味期限が過ぎても乳清がほとんど出にくい、それほど乳脂が濃く品質が落ちません!」

では、さっそく試食してみましょう。

「建部のヨーグルトは口当たりがサラッとしています」(マリアさん)

「どう?」(妻)

「さっぱりしてる」「乳清がほとんどない・・・」(学生)

感心してもらったら、お待たせ、ソフトクリーム製造機を使ってのオリジナルパフェ作り。

ヨーグルトと近辺で採れたブルーベリーやソース、ぶどうを好きなだけ入れてソフトクリームを載せる。

「mmm、おいしーい!」

「お代わりしよーう」(笑)

「建部ヨーグルト」の製品説明

ソフトクリーム製造機から

お好みのパフェを作る

次の視察先はお隣り御津町にある「くぼ農園」

ここでは2つの「食」を学ぶ。1つは「ミツバチ飼育見学」地元の「ハチミツユウちゃん」にお家で話を聞く。

「私が始めたのは、この近くでハチミツを採っている人がいて、その関係でやってみようと思いました。

やっているのは日本ミツバチで、日本ミツバチは西洋ミツバチに比べ小さいので西洋ミツバチが来たら負けてしまうのが特徴です・・・」

では実際にどのようにハチが巣箱に集まるか見てくださいと、外の庭に移動。

「日本ミツバチはおとなしいので、こうして手に乗って相手を安全だと確かめると襲ってきません、これがハチミツの蜜蝋になります・・・」

味見したかったけど販売目的ではないので断念!(笑)

ハチミツ採取について話を聞く

日本ミツバチの巣箱を拝見

農園の食堂でランチを食べた後は「味噌づくり体験」職員の坂本さんから味噌づくりのやり方を教わる。

用意するのは乾燥大豆500グラム、米麴850グラム、塩250グラム。

「まず柔らかく煮た大豆をボールに入れ手で練りつぶしていきます。粒々が感じなくなったら、今度は米麹に塩を加え、よく混ぜ合わせます。

そうしてから、これを先ほどの煮た大豆に加え、さらに練り込んでいきます。こうしてできたものをタッパーに入れて夏を超すまで常温で保存すると9か月程で出来上がります」

学生さんによる味噌づくりの開始。

「こんなんでいいのかなあ?」「いい感じ、いい感じ」

それぞれで作業分担して出来上がり。13等分にしたものをジプロックに入れて自宅にて熟成。

「あの、この出来上がっている見本の味噌、ちょっと味見させてもらえますか?」先ほどから真剣に作業を観察していたグルメレポーター、

がまんできずとおねだり(笑)

手にチョコっと載せてもらった味噌のお味は「う、おいしいー!」の全員感想でした。

味噌づくり講座

材料を練り合わせる

13等分に丸めて持ち帰り

午後3時を過ぎこの日、最後に向かったのは建部町鶴田の山中にある「竹内流道場」。

ここは戦国の時代から伝わる日本古武道の一つで一ノ瀬城主 竹内久盛によって開かれたとされ、以来、一子相伝で今日まで伝承が続く。

師範の竹内先生からビデオでの概要説明を受けた後、実際の作法の仕方へと移る。

神前で行う「二礼 二拍手 一礼」の仕方、竹内流の三本指で手をつき、相手から目を離さないで行う礼の仕方。

道場に移ってからは実際の武術を身をもって学ぶ。

まずは互いが棒を構えての戦い方。

技の名前を唱えた後、棒を構え振り下ろしながら「エイ!」カーン!と打つ。

棒を「コーン!」と床に落として、くるくる回して再び打つ。

「ホウッ!」カッ!

また落として「ヤッ!」カーン!

先生の手本を見ながら学生同士が向き合っての2回、3回、4回が続く。

模範演技を観る

棒を使った技に挑戦

2つ目の武術は小刀で刀と迎え撃つ仕方。

切りかかって来た刀に対して受け、身体を横向きにして前に出て、

同時に小刀を肩に挙げ相手の刀を弾きながら懐に入り、小刀で胸を切り刺す。

これも技名を唱えたあと「エイ!」「ホウッ!」「ヤッ!」と掛け声を上げてぶつかる。

気がつけば外はすっかり暮れ、道場の床板を冷気が流れる。

もう一回、今度は相手を変えて、さらに代表でと体験は修練へと上がって行く。

終わった後の学生たちの顔はと言えば「一介の若者」から「武士の片りんが伺える」までに。

5時半過ぎに道場を後にし、一行はこの日泊まる建部町福渡にある

UAゼンセン「友愛の丘」へと向かう。

「友愛の丘」は労働組合の研修施設で来年で50周年を迎えます。

午後6時、到着、1日目の研修はこれにてひとまず終了。

小刀で長い刀を迎え撃つ

マリア先生も挑戦

建部視察ツアー2日目

2日目の朝は「うどん打ち」体験から始まった。

うどん打ちの講師は地元で「できないものはない、すべてにおいて名人」と評判の古本先生。

「さあ、今日はみなさんに粉から練って、うどんを打つまでをやってもらいます」

友愛の丘にある、うどん打ち用の研修棟で古本師匠の説明に耳を傾ける。

「私の使う粉はカナダからうどん用に日本製粉が作らせた粉です、これでないと普通の小麦粉ではうどん独特のコシが出ないのです」

3人一組となって大鉢に入れられたうどん粉を師匠秘伝の調味料を加え練り込む。

古本師匠による手ほどき

粉を練って生地を作る

生地を足でしっかり踏む

交代でも手がくたびれるほどに練ってからは生地をビニールに包み、両足で踏む。

「これでしっかりグルテンを出さないとコシが生まれません」師匠の言うとおりに何度も踏み込んでいく。

それを木型に入れて四角に整えてから、いよいよ麺棒での「延ばし」

縦、横、斜め、反対斜めと棒に体重をかけて段々に延ばす。もうこれ位かと思ったら、師匠から

「その3倍になるまで延ばしてください」

手のひらが擦り切れるほどに棒を転がして、やっと合格(笑)

最後は包丁切り、折り畳んだ生地に木受けを当てうどん包丁を「ストン!」と落とし、刃を少し傾けうどんを切り離しながら移動する。これが均等でないと均一に茹で上がらない。

麺棒で延ばす

掌が痛くなるほど延ばす

記者もお手本を披露(笑) (写真:マリア先生)

包丁で切る

一本ずつほぐす

では師匠が作ったお手本で試食タイム。

「今日は讃岐で”釜タマ”という、釜から上がったばかりの温かいうどんに卵と醤油、ネギで食べてみてください」

「うっわ~、めっちゃ、おいしい!」

お土産はこの日、自分で打った生うどんと師匠の畑で採れたネギ。みんな大満足の笑顔で「うどん打ち体験」終了。

釜タマの出来上がり!

お土産が出来ました!

時間は午前10時、食べてばかりじゃ太ってしまう、そこでウォーキング兼ねて次の視察先へ。

丘を駆け降り、「しあわせ橋」を渡って目的の「サニーデイコーヒー」さんを訪問。

ここは地元出身のオーナーが10年前にコーヒー豆の会社を退職して始めた「自家焙煎のコーヒー豆」専門店。

店に入ると香ばしい炒りたてのコーヒー豆の香りが充満。カウンターには世界各国のコーヒー豆や「福渡ブレンド」「しあわせ橋ブレンド」「サニーデイブレンド」「季節のブレンド」などの独自ブレンドの豆が並ぶ。

店主の江田さんに聞きました。

「どんな所に、こだわっていますか」

「こだわりということではないのですが、フェアトレードと言ってミャンマーとか原産地の豆を適正な価格で購入することで

、その国の産業を後押しする事業に関わっています」

江田さんによる試飲会。

「うわー、いい香り」「炒りたてって、こんなに違うんだ」

コーヒー豆一筋、奥さんの陽子さんと二人三脚で歩んで今年10周年を迎えた。

開店時から「たけべ新聞」も加わり、数えきれないほどのイベントを共にして来た、建部一押しのお店である。

店主の江田さんと奥様の陽子さん(写真:マリア先生)

お店の雰囲気にも感激!(写真:マリア先生)

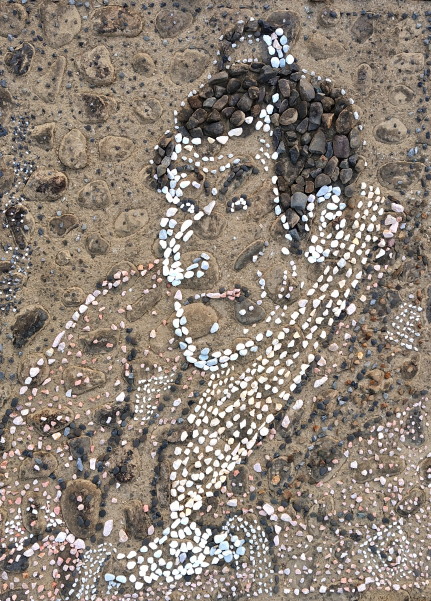

サニーさんを後にしてに旭川に架かる「しあわせ橋」を渡る、その河川敷を行くと地面に置かれた石ころに出会う。記者が石ころを並べて作る「名画のアート」

「せっかくだから、一期一会のアートを思い出に」

記者からのささやかな願い(笑)。

旭川河川敷にできた石のアート

ヴィーナスとの記念写真

里山を歩いて帰還

午後からは「ワークショップ」の時間。

地元から当新聞編集長で岩手県出身の勝部公平が、また福島に住んでいて、3.11の原発事故で避難を余儀なくされて建部に来た一級建築士の大塚尚幹さん、

それと下野社長と我々夫婦が参加。

「建部のいいところ、気に入っている点を教えて下さい」(マリアさん)

(妻)「私は東京から来たので、ここの自然豊かなところとか岡山の街に行ける駅や役場や銀行、買い物できるスーパーもあってとても便利に暮らせる点が気に入っています」

「大塚さんはこちらに来られてどうですか?」(マリアさん)

(大塚)「原発事故の後、岡山市内の妻の実家に避難してたのですが、先に建部に住みだした友人がいてここに来ました。原発事故のあとそれまでの仕事先をすべて失い、

一からここで事業を広げるのはとても大変でした。でも他の建築会社ではできない自然エネルギーを使った家の設計など他と違う仕事をすることで、今では多くの

顧客が広がっています」

「勝部さんと下野さんは?」

(勝部)「私はここを退職(ゼンセンのセンター長)してからは、きっぱりと自分のやりたいことに専念するようになりました、建部里山という活動グループを作り、

今はこの仲間と里山の整備に汗を流すことを楽しみにしています」

(下野)「私はもともと昨日、行った竹内道場のさらに山奥で家数も4軒ほどのところに暮らしておりますので、まあここ以外に知ることもないので、日々、満足するしかないかなと(笑)」

参加者の意見を聞く

ここからは3チームに分かれてのプレゼン発表。

3チームの学生がプレゼンを書く

チームごとに発表

「1チーム」

1・SNSの活用 インスタグラム フェイスブック

2・スタンプラりー 無料サイクリングを活用 一日で廻れる建部のモデルコース

3・ヨーグルトのパッケージを可愛くする 例:神吉李花さんのデザインとコラボ

「こういったことを通して人の魅力、地域の魅力、伝統を大切にしていることなどを伝えられたらいいなと思います」

「ちなみにこの中でインスタグラムを見ている人、フェイスブックを見ている人は手を挙げてください」との問いに

インスタグラム全員、フェイスブック、誰もなし。

「ですから特にこれからはインスタグラムの活用をお勧めしたいです」(なるほど、記者も目からうろこの驚き)

1チームの発表

「2チーム」

・建部の魅力は「個人や組織のつながりが強い」「地域愛が強い」目的は同じでも貢献の仕方が様々である

・発信力の強化 列車を使った「岡山を巡る旅」を提案

・ポスターに掲載、SNSで拡散

・体験案内や自然豊かな景観を楽しむ看板を設置など

(記者)「たしかに、里山建部なんかでも一年を通じていくつもの体験イベントを行っていますがそれを知らせる看板はありませんね」

(勝部)「いやー、私はもうそんなに来てもらいたくはないのです(笑)

2チームの発表

「3チーム」

・魅力は自然の豊かさ四季を感じる、水がきれい、山が近いなど

・そこでFun Runで自然の中を走りながら特産品のブースで食べてもらう

・竹内流とプロテインヨーグルトで強さをアピール

・古民家をリノベしてカフェ、雑貨屋に、また月替わりにいろんな店が出る駅前マルシェ的な活用

・建部町のゆるキャラ「イノブタ×竹内流」「アユモドキのぬいぐるみ」などでアピール

・TikTokを使ったショート動画で建部の町の人の魅力、三宅夫妻みたいなキャラクター性を発信(笑)

「若い人が建部に目を向けここに来る、そのことが建部町を活性化することにつながると思います」

(まったくもって記者も同感、若い人に魅力がない町に活性は訪れない)

チームの提案

最後にマリア先生によるまとめ。

「わずかな時間でしたが、どのチームもよくまとめてあり、素晴らしい発表だったと思います。

この2日間はここにおられる下野さん、三宅さんご夫婦に大変お世話になりました。

また大塚さん、勝部さんからはそれぞれの視点で貴重なお話を頂きました、ありがとうございました」

マリア先生によるまとめ

記者の感想:

今まで、こうした多くのツアー客や学生の研修に案内人として関わって来た我々であるが、これほど中身の凝縮したカリキュラムに出会うのは初めてかもしれない。

その真っ先に挙げたいのは「竹内流道場」での師範の方々の熱のこもった対応、最後までしっかりと学んでほしいとの思いがひしひしと感じられた。古本師匠の、こちらも手をゆるめない指導も単なるお遊び的体験ではなく、より実践的な学習ができたのではないだろうか。

学生たちを見送った後、我々もホット安堵。

マリア先生、学生諸君、2日間、大変お疲れさま!

最後の記念撮影(グルメレポーターも寂しそう? )

(レポート・三宅 優 /三宅美恵子)

10周年!「たけべマルシェ」 開催!!

2025年11月25日発信

秋空のたけべマルシェ

11月23日、秋晴れの日曜日、待ちに待ったぞ「たけべマルシェ」。前日から開かれている「建部町文化祭」とタイアップしてのこの催しは今年で開催10周年、年を追うごとにその独自性が際立って来た。

何といっても、最大の魅力はこのロケーション、この広大な自然の中で誰もが、日頃のストレスを忘れることができる。

それと出店者のバラエティさ、若者たちのこだわりフード店から地元の名店、地産で手作りの町内会、子どもたちが運営する「ちっちゃ市」など30数店舗が勢ぞろい。

そしてオリジナリティを演出するのが地域芸能で構成されるイベント各種。

今年も「OKAYAMA!市民体操」に始まり「建部はっぽね太鼓」「たけべよいとこ盆踊り保存会」「佐久良神社神楽保存会」が出演する。

トレードマークの旗

本日の出店者は30店以上

開幕は「はっぽね太鼓」

午前10時、建部中学生の進行でさっそく「OKAYAMA!市民体操」! 体をほぐした後は「建部はっぽね太鼓」の演奏が盛り上げる。威勢の良い太鼓の音は周りの山々を駆け巡り、見ている人の腹の中まで熱くする。 開幕30分、お客さんの数はあっという間に増えて行く。

建部中学生による「クレープ屋さん」

地元のこだわりのお店が続く

自然素材で若い人に人気のお店

地元の老人施設長さんの備前焼

彩り鮮やかな陳列の野菜のお店

地元のお母さんたち手作りの食材のお店

手作りのお飾りワークショップ

占い?ではなく(笑)ボディペイントのワークショップ

建部から移動図書館も

記者らが開くストーンペインティング

妻も参加「なでしこ作業所」のお店

お昼になるとどこのお店の前も長蛇の列。

「どこにする?もう迷っちゃうわよね」

「カレー食べたいんだけどなあ、ものすごい並んでるし」

あちこちでランチ談義、中にはお皿を手にした人を見つけ、

「スミマセン、それ、どこのお店ですか?」と聞く人も(笑)

文化センター裏庭の石段や旭川の土手ではゲットしたランチをうれしそうに頬張る人の姿。

文化センター石段がイス席💛

川の流れを間近にランチ

当新聞専属オイシイモデルさん

岡山県青年団のビッグ綿菓子

大人気の体に優しい薬膳カレー

ド~ンと超豪華、チャーシュ麺

建部の牧場のソフトクリーム

中学生の「パインあんこクレープ」

記者もラップサンドを大口開けて(笑)

専属モデルさん至福の・・・

午後からは再びイベントを楽しむ。町内の婦人による「たけべよいとこ盆踊り保存会」は建部町が岡山市と合併後に踊られなくなった

「・・・よいとこ・・・」を復活、継承に邁進する。

そろいの浴衣は当時作られ保管されていたのだとかで青空の下、眩いばかりの白が輪を作る。

ラストは「建部祭り」八社中の一社「佐久良神社神楽保存会」による演舞。

少子化を乗り越え、街に出た若い世代にも声掛けしての出演。最後の2段獅子は多くの観客の拍手を浴びていた。

「たけべよいとこ盆踊り保存会」の踊り

「佐久良神社神楽保存会」の演舞

2段獅子、炸裂!

そろそろ午後2時過ぎ、それでも会場の人並みは衰えず、あちこちで買い物袋を提げた人やワークショップの成果を手にしている人も。

その顔触れに今さらながらに気づいたのは「何だ、3世代が一堂に会して楽しんでるじゃないか!」

まだ楽しみ足りない?大勢の人

kurikindi HENNAさんのボディアート

お飾りもできた!

ストーンアートも完成!

そうして文化センター大ホールでは恒例、岡山ヴェルディ演奏が始まり、いよいよ今年も「文化祭&たけべマルシェ」も 閉幕の時が来たようだ。

「また来年!」を合言葉に会場を去る。

岡山ヴェルディによる演奏会

今年もフィナーレ「ふるさと」を全員で歌う(記者、左)

(レポート・三宅 優)

「建部祭り」 開催!!

2025年10月13日発信

建部の平野に黄金色に実った稲

今年も春からの暑さや水不足にもめげず、黄金色のたわわに実った稲穂が建部平野に輝いてます。この実りの秋の豊作に感謝して、各地の神社から神輿(みこし)が建部上の七社八幡宮に集まる「建部祭り」が始まります。

「建部町史」によると、この祭りは、日本各地の反乱を鎮めた日本武尊命(やまとたけるのみこと)が亡くなった後、日本各地に武功を後世に伝えるため、「みなしろ」がつくられました、建部の名前の由来にもなってます。

「尊」にゆかりの深い七神を合祀、この地の総氏神として七社八幡宮が勸請され、各地の神社が旧暦九月十五日に神輿や神楽が集まる立会祭り「建部祭り」として何百年と続いてます。

昨日から、各地域では、ご神輿や神楽、棒使いなどの村まわりや宵祭りなどで盛りあがり、今日を迎えました。

宵宮が回ってきた!

翌日、鳥居前に大集合

次々と鳥居をぐぐって馬場に集まると、1年ぶりの出会い「1年ぶりですねー」「元気でしたか?」のご挨拶。

石段の参道を上がり、境内に着くと八社の神輿は、境内の上の方ある「輿倉」へ鎮座、なかなか勇壮な旗印と七つの神輿の姿は見ごたえがありました。

いよいよ開始、隋神門をくぐり石段を

神輿と行列が境内に

力強い神輿連(写真:森本)

勢ぞろい神輿連(写真:森本)

仮屋に神輿が納まる

境内では各地域の獅子舞いや棒使いの演技の奉納、特に、田地子の棒使いは迫力満点!獅子舞いも三人立ちの高い獅子頭、冷やひやしながら応援。

クライマックスは、境内に降りた八社の神輿の「高々」神様のいる天に近くと、渾身の力をこめて上げる姿は中世から今日まで続く建部祭りの華ですねー!

「また来年会うことを楽しみしてますよー」と各地の神社に帰って行きました。

神楽奉納演舞

3段獅子も!

棒遣いが一堂に(写真:森本)

棒遣い演舞

いよいよ「高々」へ駆け降りる(写真:森本)

今年も「高々」と挙がる

クライマックス動画(ユーチューブ32秒)

(レポート・勝部 公平 写真提供:森本みどり)

第51回建部町納涼花火大会 開催!!

2025年9月1日発信

打ち上げ目前、建部町親水公園は熱気ムンムン

恒例、建部町納涼花火大会は予定の8/11が大雨だったため、30日(土)に開催された。

多少は涼しくなるのではないかとの期待は見事に破られ、日中の気温は36℃と猛暑。夕刻になっても熱気はムンムン、河川敷はものすごい人出で、まるでミュージックフェスのよう!

屋台が何十軒も並んでおり、特に冷たいものを提供している店は長蛇の列だった。

若者や子どもがあふれ、県外の方言もたくさん聞こえてきた。この日だけは町の人口が何倍にもなる特異な日。告知していないのに⋯すごい。

開始目前、緊張高まる本部テント

最初の花火がゆっくり上がる

古典的花火

「タコ」花火

「さかな」花火

次々と打ち上る花火

司会のリンクアップとっしーのカウントダウンと共に待ちに待った花火が打ち上げられた。最初はゆっくり味わうように上がった。

前半の花火の後、インターバル花火では花火鑑定士のとっしーによる花火教室、とっしーが色々な花火を紹介し、そのアナウンスに合わせ花火が一種類ずつ打ち上がった。

花火は号数が大きくなるほど打ち上がる高さが高くなり、開いた時の直径も大きくなる。

2.5号玉 80メートル上がる

3号玉 120メートルあがる 直径60メートル開く

4号玉 160メートルの高さ 130メートル開く

建部町で一番大きいのは4号玉だそうだ、距離が近いので体感はもっと大きい。

花火には沢山の種類がありスタンダードは「ぼたん」という花火。それぞれに古風な名前が付いて、花火は伝統の文化なんだなとあらためて思った。

花火教室の後は音楽と花火の競演。今年は「糸」の曲に合わせてしっとりとした花火が上がった。

フィナーレ(福渡側から松下泰成 氏 撮影)

最終の大きな輝き(松下氏 撮影)

そして最後は建部にある「朝日ホールディング」提供のフィナーレ。

「朝日ホールディング」からのメッセージが読み上げられ、地元の企業が盛り上がっているのは頼もしいことだと思っていたところに圧巻のフィナーレが始まった。

「ドーン、ドーン、ドドドドー」と凄まじい音が山に反響し、夜空に炸裂する花火を見つめる人々、みんな魅入っているのが空気で伝わってきた。

終わった瞬間に「うわ〜」とも「うぉ〜」とも言える歓声が上がり、泣けた、鳥肌が立った、と口々に感動の言葉が聞こえてきた。

建部の花火の凄さは花火と一体になるような距離感かもしれない。真っ暗な夜空に鮮やかに開く花、誤差なく届く音、凄まじい迫力に惹き込まれる感覚がとても気持ちよかった。余韻に浸りながら来年もまた会場で見ようと心に誓った。

また明日から元気に頑張れそうだ。

終わりよければ、来年も!

(記者室より)

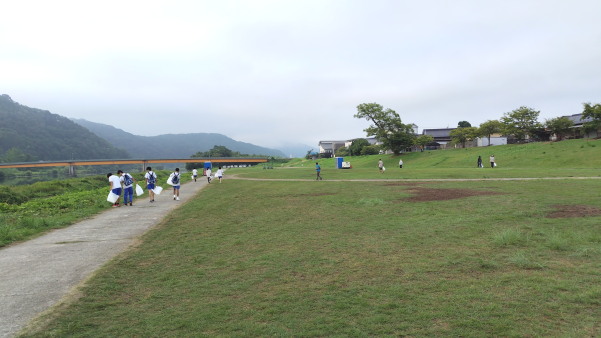

翌日の早朝、地域住民、建部中学生ボランティアによる会場清掃。

ご覧の通り、昨夜の喧騒が無かったかのようにほぼ「ゴミは持ち帰られていた」

マナーある観客に感謝します。

(レポート・写真 森本みどり 写真提供 松下泰成)

第51回たけべ納涼花火大会後日談

挨拶に立つ大会実行委員長垣本会長

花火大会実行委員長の垣本会長に勝部が聞きました。

(勝部)「8月11日の雨天延期について決断早かったですねー」

(垣本)「判断材料として運営機材などのキャンセル料などの支払いが過り、多くの建部町民や事業主などの浄財を無駄にしたくないの一念と最近の長期予報の精度の高さなどで判断できました、決断して良かったです」

また各地域の花火大会が無くなって行く中での苦労話を岡山北商工会青年部面々に聞きました。

「10年ほど前、大会を継続できるかで、悩み苦しんでいた時、町内PTAや各町内会から大会運営へ参加申入れがあったことで中断を免れ、廃止の危機を脱出できました。少子高齢化の危機を乗り切ることが出来るのは、あらゆる組織の運営は多くの人びとの、参加活動と多くの役割り分担しかありませんね」

「来年も花火をやるぞー!」

建部町内のPTA役員の混成チームが、来年の花火大会の三尺玉をモチーフにした募金箱の前で大きな声で「来年も花火を盛り上げるぞー」と道行く参加者への呼びかけを始めました。

こんな積極性が、世論や人びとを動かしていくのですねー!

建部魂バンザ-イ!

募金活動をしてくれたPTA役員

3尺玉の募金箱

「さんかく屋根の駅前食堂」

福祉交流プラザ建部・子どもの居場所づくり建部共催

2025年8月26日発信

カレーの作り方を教わる

8月23日、建部駅前の福祉交流プラザに集まった参加者10名とボランティア10名、総勢20名は自己紹介や館長さん「子どもの居場所づくり」の江田さんの挨拶の後、さっそく、包丁で玉ねぎの輪切り。

真剣な包丁さばきに感動!ピュウラーを使ってジャガイモ、ニンジンの皮むき、苦戦しながらも達成した、子どもたちの満足げな笑顔!

お父さんお母さん、スタッフは手伝いではなく、アドバイスのみ「ドキドキしながら見てましたよー」

玉ねぎの皮むき

ジャガイモ、ニンジンをカット

大人はアドバイスだけ

木べらで交代で煮つめ

煮込みを始める

ルーを用意

最後の煮込み

子どもどうしの協力、助け合いで食材の準備は難なく完了、続いて、野菜を入れたお鍋に火をかけ、コトコト、木べらで交代しながら煮つめていく、これらの作業も踏台などを活用しながら安全を確保して進める。

ツイツイ手を出したがるのを我慢しながら見つめている大人たち、ニンジンやジャガイモの固さなども串を刺して確認、完ぺきです。最後は、カレールウを入れ、コクとトロミを子どもたちが確認し完成です‼️

いただきま~す!

洗い物も子どもたちで

皆んなでワイワイ話し合いながらの楽しい会食、インタビューでは、お母さんやお父さんから「我慢しました」「「ハラハラしながらみているのも大変」

子どもは経験で成長、大人は干渉し過ぎないことで成長、どちらも大切ですねー「ヤッター」という達成感100%の夏休みの思い出でした。

(レポート・勝部 公平)

サマースクールⅡ、開かれる!!

2025年8月19日発信

サマースクールⅡ 開催!

8月17日(日)、岡山市環境学習センター「めだかの学校」主催「サマースクールⅡ」が開催された。

このところ日中は猛暑、夕方からスコールの繰り返し、雨が翌日の蒸し暑さを助長する。

午前9時半、会場の「友愛の丘」キャンプ場に市内からの参加者9家族、スタッフ13名、総勢42人が集合、

「めだかの学校」平山館長の開会のあいさつ、活動の注意点を聞いた後、さっそく授業に入る。

山崎先生によるネイチャーワーク

セミを見~っけ

うどん打ちに挑戦

粉を伸ばすのが大変・・・

この日のプログラムは午前が2班に分かれての「ネイチャーワーク」と「うどん打ち」。

「ネイチャーワーク」では、おなじみの講師、山崎先生による自然観察がスタートした。

先生「今年は植物はあまり変わってないけど、ミンミンゼミが鳴かないなあ・・・」とちょっぴり寂しそう。

それでもセミの抜けガラを見つけたり、ウルシの木を教わりながら森を探索。

「うどん打ち」はこちらもおなじみ、古本先生と佐藤先生が指導、「粉打ち」から「伸ばし」へと順次、作業を教わる。

第2班のネイチャーワーク

網を持参して臨む

ナナフシモドキ

シオカラトンボ捕まえたよ

2班のうどんも切り終えた

第2班の「ネイチャーワーク」では中々の収穫、網を持参するまでの気合いの入れようで、虫を次々ゲット。

(先生)「これはナナフシモドキ、これはシオカラトンボかな」

「うどん打ち」と「ネイチャーワーク」選手交代で、第2班もほぼ麺が切り終えたようだ、時間は正午を過ぎてお腹の虫もさっきから「ググー」と鳴り始めた(笑)

麺を入れてから15分

卵とネギをのせて醤油をかけて

テーブルにセットされたコンロの上にはお湯の沸いた大鍋、先ほど打ったばかりの自分のうどんを入れて15分。食べ方は、卵、ネギ、醤油を掛けての「ぶっかけ」。

「キャベツの即席漬け」も好評で、おかわりも続出、「ウ~ン、うまい!」

フォトフレーム作り

お父さんと共同制作!

ずらりと作品が並べられる

個性ある作品が

お腹いっぱいになったら、すぐに午後の部へ。

建部の自然素材を使っての「フォトフレーム作り」、午前中に家族ごとに撮り終えた写真を張り付ける。

僕のアイデア、お父さん、お母さんのアドバイスが盛り込まれた快作ぞろい、出来栄えが見事!

アイスクリームを作る

スタッフも挑戦!

超大盛り「アイスクリームだ!」

「オイシイ!」

無事に終わったことが何より

そして最後はお楽しみプログラム「アイスクリーム作り」

氷と塩を入れたジプロックに牛乳、生クリーム、砂糖を入れたジプロックを入れて「ユサ、ユサ、モミ、モミ」・・・10分。

完成!お味は?「冷たーい」「オイシイー!」

午後3時半、閉会式。

平山館長から「今日の成果はまずは、ケガもなく体調をこわす人もなく過ごすことができた、そのことに尽きると思います。

今晩はゆっくりと寝てください」のあいさつ。

一行はこのあと「思い出」を抱えて、帰路に着いた。

参加した記者と妻もフォトフレームに収まる(笑)

(レポート・三宅 優)

今年のテーマは"三世代で協力、手づくりピザにチャレンジ!

2025年8月11日発信

建部町社協の香本さんのお話し

建部の各地から参加した子どもたち、若いお父さんお母さん、そして、建部ボランティアや子供の居場所づくりのシルバー40人ほどが老人センターに集まり、「暑い時ほど、心も熱く!熱いピザを作って食べて、この猛暑の夏をのりきろう!」社協の香本さんの挨拶でスタート。

さあ、みんなでやるからね

粉はこうして伸ばすのよ

よ~し、ぼくもやるぞー

好きなものをトッピング

グループに別れた三世代、ピザ生地をめん棒でのばすのは「ここは私の出番よー」と蕎麦打ちやうどん打ちで鍛えたおばあちゃん。

「私でもできるはー‼️」とトマトソースをヘラでぬるのは最年少の私。

「ピザのお店にも負けないわー」と果物や野菜をトッピングするのは、アイデアいっぱいのお兄ちゃんお姉ちゃん、チーズをたっぷりまぶす人などチームワークバツグンの作品を完成させると、35℃の炎天下でピザ窯の火を守る記者(勝部)のもとへ。

焼けたよ~

さあ、今から試食!

400度の火は5分ほどでこんがり、アツアツのピザをかこみ、三世代の交流が始まる。

「美味しいねー」「トッピング上手だったね」「こんなに楽しいなら、お家に帰って、お手伝いやってみよう」

段ボール箱重ねゲーム

3世代カルタ取り

お腹がいっぱいの後は、室内ウォークラリー、ダンボール積みで高さを競い、たけべカルタでは、おばあちゃんの出番。

「おえりゃせんのー」「ぼっけいなー」あちこちから「ヤッター」の歓声も聞こえる。

こんな盛りあがりが三世代のパワーと知恵の結集で可能なんですね、少子高齢化社会のあり方ヒントをもらいましたよ!

(レポート・勝部 公平 写真・香本 幸男)

建部のサマースクールは爽快、全開!!

2025年7月28日発信

6月24日、サマースクール開催!

人が口を開けばまず「暑っいーねー」

もう定番となったこの気温、何かをするどころか何もできるわけない、ひたすらクーラー付けて閉じこもり。

でも夏休み真っ最中、子どもらはそうはいかない、「どっか行きたいよー」

そんな時、ありました、ありました、もうかれこれ20年近く続く、建部にある岡山市環境学習センター「めだかの学校」主催のサマースクール。

今年は7月26日(土)まさに連日、猛暑予報の真っただ中の開催。

平山館長から開会あいさつ

朝9時、町内にある「B&G海洋センター」には市内から8家族18名が集合。

「めだかの学校」平山館長から開会のあいさつのあと、

さっそくに午前の授業「カヌー体験」に臨む。

「バディ」の練習

艇の持ち方を学ぶ

2人1組で艇を運ぶ

パドルの漕ぎ方の練習

B&Gのカヌー指導の先生から、まずはライフジャケットの着用を教わり、続いて人数確認のための「バディ」の練習。

二人一組で腕相撲式に手を組んで持ち上げ、「バデイ!」の声に「1!」「2!」「3!」と下ろしていく。

だれも不明者がいないことを点検する大切なルール。

引き続き、カヌーの抱え方、実際にカヌーの移動、そしてパドルの漕ぎ方の練習と休む暇なし。

カヌーの乗り方を学ぶ

出艇する

勝部編集長も漕ぎ出す(笑)

カヌーの乗り方、降り方は結構むつかしいが、試乗する子ども、大人も真剣に先生の話を聞き、全員乗船。いよいよ、待ちに待った水上へと漕ぎ出す。

少しずつ上達して来る

全員が水上の人となる

この日は陸上のスタッフも暑さが気にならないほどに川風があり水の上はさらに涼しいようだ。

見ると10数艇のカヌーはどれも川上に移動、同じところをグルグル回転する艇はいない、きわめて優秀。

1艇、転覆

「沈」初体験

艇の水を抜く

終了間近に1艇が「沈」、泳いで帰還。

感想は「一瞬、超、ビビった!でもユーチューブで転覆したときを見てたので大丈夫だった」(笑)

再び、全員で艇を運び、清掃、水抜きをする。

体験を終えた子どもらからは「最初むつかしかったけど、やってるうちに進むようになった」「自分で動かせて、すごくうれしかった」の満足の声。

午後からは「川を渡る」

プカプカ浮かぶ(笑)

昼食後は第2部「川渡り」にトライ。

旭川を横断して張られたロープ伝いに川を進む。深さは膝くらいから奥に行くと胸元くらい。

歩いた方が前へ進むが、子どもらは流れに逆らい泳いで上流へ、大人たちはプカプカ浮かんで童心に帰る(笑)

中州にテントを張る

スタッフが用意したスイカ

うう、甘~い!!

すごい、冷えてるー

休憩タイムは、川中で食べる冷え冷えスイカ。水から上がった参加者らは「ずっと川に浸かってたから、出ると寒いくらいです」と 、この猛暑日、何とも贅沢なご感想。

最後も「バデイ!」で確認

午後もまだ陽が高い、子どもらは川から上がる気配なし。無理やり「帰って来~い」を連呼し陸に集合。

再び「バディ!」確認をして、まとめの会。

「川に浸かれて泳げて楽しかった」

「流れのある川で泳いだのははじめてだったのでうれしかった」

「生き物も採れてたのしかった」などなど。

生き物も見つけたよー

(最後に記者の感想)

とにかくこの暑さ、病人も病人もケガ人もなく無事に終えられたのが、何よりだった。

とは言え、かれこれ10年以上もやってて、さすがに「もう、疲れたなー!」(笑)

(レポート・写真 三宅 優 写真提供 森本みどり)

「川原アート」振り返りレポート総集編

2025年7月1日発信

6月24日、日本の名画3点が水面下

昨年の11月20日に旭川河川敷に石を並べ始めてからおよそ半年の間に制作した作品数は17点。

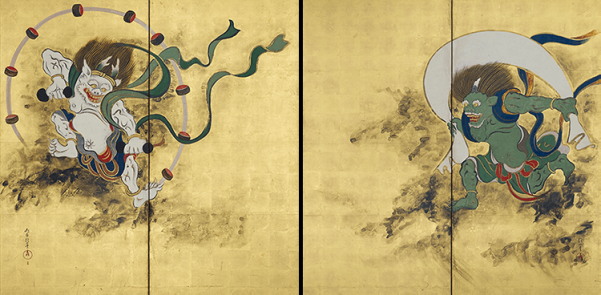

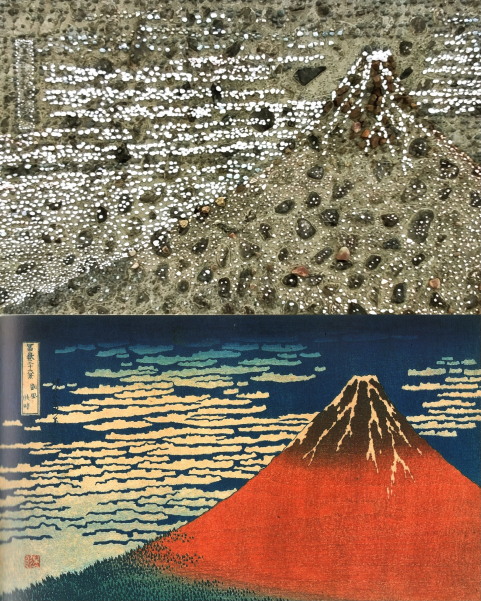

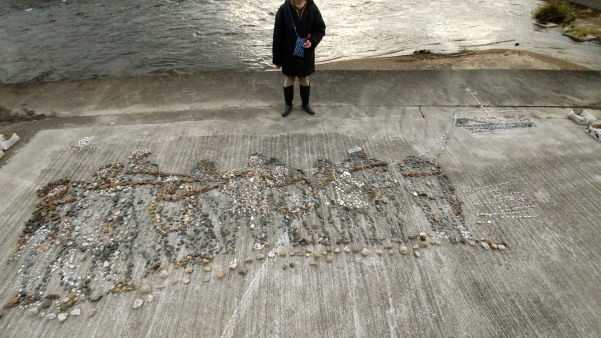

「貧しき漁夫(シャバンヌ)」「踊り子(ドガ)」「ヴォルガの船曳(レーピン)」「草上の昼食(マネ)」「クリスチーナの世界(ワイエス)」「風神雷神図(俵屋宗達)」

「市川蝦蔵(写楽)」「赤富士(北斎)」「晩鐘(ミレー)」「落穂拾い(ミレー)」「オダリスク(アングル)」「叫び(ムンク)」「真珠の耳飾りの少女(フェルメール)」「泉(アングル)」「笛を吹く少年(マネ)」「可愛いイレーヌ(ルノアール)」「炎の人(ゴッホ)」

この内8点はすでに取り壊し、写真で残るのみ。そして先月には護岸提の「風神雷神」「写楽」「北斎」3点が水面下、大雨ともなれば上の河川敷作品もすべて消える運命。

そんな一期一会のアートだが3月からの制作過程を振り返ってみた。

フェルメールを電車から見えるように

川原の石と山の石を集める

3月19日完成した「真珠の耳飾りの少女」

3月20日から運航開始するJR「SAKU美SAKU楽」観光列車の歓迎を兼ね車窓から見える作品を作ろうとその1週間前から河川敷での制作に入った。

フェルメール「真珠の耳飾りの少女」は「モナリザ」と並び誰もが知っている傑作、これを縦4m、幅2.5mで並べた。

使用した石はターバンの青には上流の川原石、着物(日本のドテラ)は裏山から落ちてきたゴタ石を使う。

3月20日の開始に間に合うように特急列車のスピード仕上げとなった(笑)

川原のコケで白くなった石

山から見える斜面に並べる

石を拾うこと100回「叫び」完成

阿弥陀様から眺める

「列車から見れるのなら山頂からも観てみたい」そんな声が山の上から聞こえてきて「わかったー!」とばかりに叫び返すことに(笑)

ムンク「叫び」は子どもも知ってる有名作品。並べる場所は川向うの法寿山展望台から最短距離にある河川敷のり面にする。

当然、大型の石が必要だが、幸い目の前にコケで白く干上がった石が無数に転がっている、それを裏返すと黒、言うことなし。

石を拾っては並べ、拾っては並べをおよそ100回以上繰り返し完成(笑)。

猫にじゃまされながら

「落穂ひろい」を終える

「泉」に着手

逆遠近法で制作

散歩者からもミレーの「落穂ひろい」の要望。捨て猫らの来訪に苦戦を強いられる(笑)

2月に制作したアングルの「オダリスク」は工事が入り取り壊しとなった、その大胆さが気に入っていたので再度、と思い同じアングルの名画「泉」に取り組むことに。

今度は列車からだけでなく、地上からも写真で撮れるようにと上部を大きく手前に来るほど縮小にする、言ってみれば逆遠近法で描く。試行錯誤で2週間。

マネの笛を吹く少年に着手

スマホで撮れるように作る

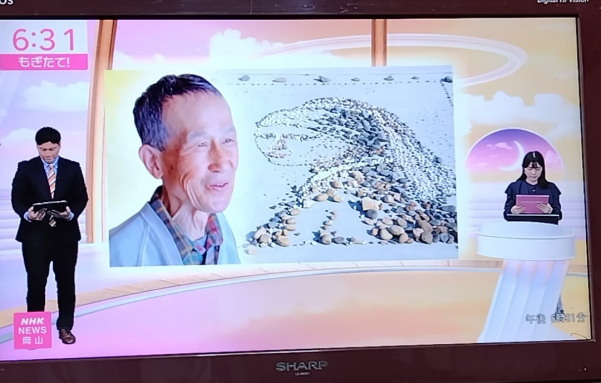

4月に入りNHKニュース「もぎたて」の取材依頼があり、制作途中を撮るため急遽、次なる作品に着手。

マネは大好きな作家、「草上の昼食」は風に飛ばされる心配から1日で解体となったが、今度は大きめな石で風に強い(?)仕上げを前提に形が明確な「笛を吹く少年」を選ぶ。

服の上着部分に置く黒い石の種類と密度が決まらず停滞したが、原画の解釈を再度やり直した途端、一気に仕上がる。

ルノワール「可愛いエレーヌ」

またまた散歩者からの要望でルノワールに着手、小品にする。

しかし、これが返って難航の原因となる。石が細かくなり、雨風ですぐに動いてしまう、あまりに微妙すぎて外仕事には向かなかったようだ。

結局、やり直しを繰り返し、これまで最長の10日間で投了、但し、観客の反応は「繊細で印象的」と意外や好評(笑)

炎天下ゴッホに挑む

真上から見るとかなり上部が長い

前に立って撮影した「ゴッホ」

ルノワールの作品は日陰時を利用して制作した、と言うのも5月にもなるとコンクリートの反射熱が強くなる、

ここら辺で外の仕事は打ち切り、2年前から行っている「めだかの学校」での石のワークショップに併せた展示作品を始めようと思ったのだが、

「待てよ・・・」。

一昨年は「ジョルジュスーラ展」去年は「葛飾北斎・富嶽八景展」、そして今年は「大ゴッホ展」をと考えている、「じゃあ先駆けてここに一つ大きなゴッホを作って終いとするか」

選んだのは「炎の自画像」ゴッホ独特の微妙な中間色のブルーを燃え立つ炎のように塗り込んでいる、全身が緊張で覆われている。

「これをどう表現するか?」それを考える間もなく手は勝手に荒々しい黒の砕石を掴んでいた。

「眼」から始める、それを中心に頭部へ、顔全体へと広がる。今度の場所は鉄橋真下なので電車からは見えずらい、だったら散歩中の人がスマホで覗いた時に観える構図にしよう。

額と頭髪部分がドンドン上に伸びていく、何度も家に戻り、裏山の石を散々かき集める。

もう少しで「真珠の耳飾り・・・」とぶつかりそう??

通りがかった誰もが、「こりゃあ、何か男の人みたいじゃけど、どっから見れば

ええんじゃろう?」あまりに大きすぎて(最終的には縦5m以上で幅3m)全体がつかめない。

「手前に立ちスマホで覗いてください」

すると「あっ、ゴッホだ!」

この反応にこれまでの溜まった疲れがドッと洗い流される(笑)

撮り鉄さんが撮ってくれたワンカット

<後記>

4年前、妻の終活宣言を受けて作品を残さないことに決めた。

「じゃあ、石でも並べてやるか」そうして、消えるにしてもどうせなら「観る人が石であることを忘れるくらいに魅入ってしまう」そんな作品を作ってやろう。

目標300作、どこまで行けるだろう、どのように変われるだろう、70歳過ぎて膨らむ大きな夢。

5月NHK「もぎたて」ニュース

5月28日山陽新聞

(レポート・写真 三宅 優)

福渡駅待合所の存続を!

2025年6月1日発信

5月18日(日)福渡駅で開かれた「福ふく市」

事の発端は今年2月、JR観光列車「SAKU美SAKU楽」歓迎の打合せを「たけべ福渡しプロジェクト」とJR担当者とでした折り、期間について「8月までで9月はできないのでは」と担当者から話が出たのが始まり。

プロジェクトの藤原(福渡学区連合町内会長)が訊ねると「9月から改修工事が始まると聞いている」とのこと。

駅改修工事計画は2年前から話が上がり、そのシンプル化計画(こ線橋を残し駅舎建物すべてを取り壊す)について支所とも話合いを重ね、藤原と我々(記者含め福渡町内会役員)で去年3月JR支社に直接赴き、こちらの要望(十分な収容を持つ駅舎、2番線ホームの待合所の維持等)を伝えてきた、それが返答をもらうことなく工事スケジュールだけが進んでいると聞かされた。

JRのシンプル化がやむなしとしても、我々としては2番線岡山行きホームの待合所だけは残してほしい。乗客は圧倒的に岡山に行く人で、特に年寄りは陸橋をやっとこさ渡り、

早めにベンチに腰掛けて待つ、ましてや雨の時など傘をさして立っているしかない。

藤原の呼びかけで急遽、会議が持たれた。

福渡駅舎はすべて撤去

大勢の子どもが列車を待つことも

野々口駅のシンプル化駅舎

撤去予定の2番線ホーム待合所

何度か開かれた支所との打合せ

「どうにもならんにしても、言うことは言わんといけまあが」(藤原)

支所とも連携し署名活動をすることが決まった。

4月14日、朝6時半、福渡駅にて駅頭署名を実施、慌ただしい中、それもわずかの時間でおよそ70名ばかりが署名に応じてくれた。

「まあ、そんなことになったら不便だわ」「屋根がないと傘を開くのにも濡れてしまう」「年寄りはイスがないと困るよね」

皆、口々に2番線待合所の必要を述べた。

署名は福渡学区(福渡、川口、下神目、久具、鶴田)で行われ、各自治会、多くの研修生が駅に降り立つ「友愛の丘ゼンセン」にも呼びかけ、活動が広がった。その数、1266名。

福渡学区で緊急会議を開く

4月14日福渡駅で署名呼びかけ

5月24日山陽新聞

5月22日(木)、要望書と署名簿を持ち、藤原、三宅(記者)、支所長他、計6名でJR岡山支社へ行き、提出。

当日は先の福渡駅で開催された「福ふく市」に来てこのことを知った山陽新聞社が取材に入った。

話し合いの中では、こちら側から「待合所の重要性」や

「こ線橋を渡る大変さ」「岡山行きを1番線に変更できないか」「シンプル化で町の顔がなくなる」ことを力説した。

JR側からはこれからの生産性人口の減少を考えた上でシンプル化せざるを得ないこと、こ線橋撤去やホーム変更には莫大な費用が掛かることの説明がなされたが、

併せて2番線待合所に代わる手立てがないか検討するとの回答があり期待を感じた。

この度の「署名活動」を振り返り、藤原会長が話したのは「この活動で成果が得られなかったとしても、この地域がここまで一体となって動いたことに意味がある」

まさにそうかも知れない。

駅は地域が集まる所

(レポート・写真 三宅 優)

建中1年生の創意と工夫による避難所づくり

2025年5月15日発信

校長先生のお話し

すでに報道でご存じの通り、3月に起きた岡山市南区の山火事は鎮火まで20日間を要し、多くの人が経験のない避難生活を送られた。

そして今年も間もなく雨季に入りその後の台風シーズンへと突入する、いつどのようなかたちで着の身着のままの避難となるやもしれない。そんな折、今年で3年目となる建部中学校が取り組む中学1年生を対象とした「防災研修」が注目される。

5月13日(火)から2日間に渡ってのこの研修内容は1日目が「避難所づくり」「避難所運営」「防災食づくり」。

2日目が「救急救命訓練」「防災ウォークラリー」「成果発表」となっている。

その1日目「避難所運営」を取材した。

片山先生からのオリエンテーション

2階体育館へ移動

今回も地域の人が参加する避難所運営だが、昨年と異なるのは、あらかじめ生徒たちが設営した避難所を参加者が点検し意見を述べる点。(昨年までは、

参加者が避難者の役になり意見を言う)

午後1時半、体育館1階、武道館には地域の人たち20名ほどが集合。まずは、この4月から新しく赴任された大山校長先生からのお話。

「この研修では子どもたちが自分の考えの基で避難所運営をしていきますので、地域の方から見たご意見や良きアドバイスを頂けたらと思いますのでよろしくお願いします」

そして、これまでの防災研修を指導してきた片山先生からのオリエンテーション。

「今日は地域の皆さんにクジで4チームに分かれていただき、生徒たちが4グループになって作りました避難所を観ていただきます。そして、それぞれが作った避難スペースの理由を聞いていただき、それを受けて気づいた良い点、もう少しこうした方がいいといった改善点を生徒たちに伝えていただけたらと思います」

時間は1時間、受付で付箋(ふせん)が渡され、良いと思った点を黄色い紙に、改善点を赤い紙に書き込んでフィードバックし、地域の大人と一緒に作り上げていくのがねらい。

さっそく2階、体育館へ移動、受付へと進む。

受付で名簿に記入

水とアルファカ米が手渡される

付箋が渡される

大人4チームがそれぞれテントの前に待機

受付では1年生20名が待機、参加者に避難食(水・アルファカ米)と付箋の付いたバインダーを手渡した後、4チームに分かれた大人たちを順次、決められた避難所へと誘導する。

では4グループの避難所を観てみよう

「1グループ」の前、3つのテント

高齢者用テント

犬猫用テント

トイレ用テント

「1グループ」は3つのテント、「高齢者用」「犬猫ペット用」「トイレテント」で構成。

工夫した点:「高齢者用」テントにダンボールで作ったツエを置いた。(これは、ありがたい)

「犬猫ペット用」テントにはダンボールのエサ箱を置き、「トイレ」テントには同じくダンボール製消臭スプレーを用意。

「2グループ」の3つのテント前

「家族スペース」ベッドをつなげてワイドに

ダンボール箱をイスや枕にして使う

トイレにドアとドアノブも付けた

続いて「2グループ」こちらも3つのテント、「家族スペース」が2つと「トイレ用」

工夫した点:1つのテントにベッドを2つ入れ、つなげて広く使えるようにした。

イス、枕に利用できるダンボールの箱を用意した。

トイレにプライバシーを守れるようにダンボールでドアを作りドアノブも付けた。(おお、すばらしいの声)

「3グループ」のオープンベッドの前

ペット同伴用、ダンボールゲージ付き

真剣な表情で聞き取りをする

「3グループ」は、テントなしオープンスペースにベッドが2つ。1つはダンボールで囲まれている。

まずテントを使わなかった理由:これは体育館に作るのではなく、教室を避難場所にして使えるように考えた。

ダンボールで間仕切りをしたのはペットを連れてきても良いようにゲージを作った。(なーるほど、そういうことか)

「4グループ」は2つのテントを作成

ワンルームに機能を集約

ダンボールの机とイス、囲いのあるトイレ

質問が集中

「4グループ」はテント2つ、「病人用」「家族用」共にベッドとダンボールで作った机、イス、ドア付きトイレ。

工夫した点:イスとテーブルを置きくつろげるようにした。

トイレも一緒なのでその中で安心して用が足せる。(まるで、ビジネスホテル並み!)

良い点、改善すべき点を黄赤の付箋に書く

大人同士で意見交換

実際に中に入って確認

熱のこもった大人からのアドバイス

(大人)「私が思うにはこういうふうにした方が・・・」

(生徒)「トイレはこうして処理します・・・」

生徒たちの説明に大人たちから次々、感心したことや疑問点が投げかけられる。

「トイレスペースが広すぎるんじゃない、広いとかえって不安になるのでは?」

「消臭スプレーはたしかに必要だと思う」

「ドアにノブを付けたのはビックリした、よく考えられている」

「このスペースだともう一つベッドが入るのでは、より多くの人が避難することを想定した方が良いのでは?」

「イスが必要かな、それより物が置けるテーブルが必要では?」

「たしかに体育館だけでは対応できないので教室をペット同伴用に考えたのはいい考えだと思う」

「トイレは必要だがその処理についても考えてほしい」

「着替えとトイレをいっしょにしたらどうだろう?」などなど。

こうして説明を受けた大人チームはまだ聞いていない次の避難所へと移動。

森田講師による「まとめ」

びっしりと意見を書いた付箋をフィードバック

あっという間に60分経過、大人たちのバインダーにはびっしりと赤黄のコメント。

「まとめ」はこれまでにも研修をアドバイスして来られた森田講師より。

「今日は短い1時間でしたが、1年生の生徒たちが真剣に考えてくれていることが伝わったのではないかと思います。実際、先月も山火事で港南では避難する人が出ました、いつ何時あるやもしれません、残念ですが今年もあると思うので意識を持って、その時には

今日の子どもたちと地域の人が協力してやっていってください」

「ありがとうございました!」

「よくがんばったね、よかったよ!」

閉会は始まり同様、生徒全員が受付に並び「ありがとうございました!」と感謝を伝えお見送り。

大人たちも顔をほころばせながら「ありがとうね、よくがんばったね」と口々にねぎらいの言葉をかけ解散となった。

記者感想:今回も内容の濃い防災授業だった。この4月に入学したばかりの新入生がここまでやれるとは、責任を持たされて自分たちの力で工夫を重ねて取り組んだ

ことが手に取るように分かった。地域の人たちも子どもたちの成長に大きな期待と安堵を持ったに違いない。

本研修を準備された先生、講師の方、お疲れさまでした。

(レポート・写真 三宅 優)

「行こう!めだかの学校」&「吉田れんげまつり」開催!!!

2025年4月30日発信

岡山市教育長の挨拶

昨年秋より改装工事中だった岡山市環境学習センター「めだかの学校」が今年3月に工事を終え開館、そのリニューアルを記念した

オープンセレモニーが昨日、29日(祝)に開かれた。

午前9時には岡山市生涯学習課職員やボランティアが集まり懸命に準備を進める。天候はまさに五月晴れ、ひんやりした風がちょうど良いくらいだ。

この日のオープニングを飾る「市場真名井神社獅子舞保存会」のメンバーも到着し、いよいよ午前10時、開幕。

新・平山館長のあいさつ

まずは岡山市教育長からの「リニューアルしためだかの学校の施設、高精細動画の新しい映像、そして建部の魅力を楽しんで」との挨拶、森田市議会副議長からもお言葉を頂き、続いてこの4月から「めだかの学校」に着任された平山館長からごあいさつ。

「この建部は自然がいっぱいです、このめだかの学校にも自然の生き物がたくさん展示されています。今日はそういったものと触れ合い、

また、さまざまな体験をして一日楽しんでください。

あと、館内には池とかあぶないところもありますので、注意してケガのないようにしてください」

(さすが、この春まで校長先生だっただけある、きめ細かな配慮)

市場神楽保存会による演舞

二段獅子、熱演

縁起の良い「獅子噛み」も

広場を取り囲むように観客が輪を作る中、太鼓と鐘の音が鳴り獅子が動き始める。子どもから大人まで十数名からなる伝統芸能の披露、初めて見る人もきっと多いだろう。 演舞の最後は肩車をしての舞い「二段獅子」、観客から盛大な拍手が鳴る。

続々と受付に並ぶ家族

クイズの答えを探して水槽を取り囲む

昔はできたはずのコマ回し

水鉄砲は大人気

模造紙アートでいっぱいお絵描き

アートが完成!

魚釣りはお手製の魚です

この日の体験イベントを紹介しよう。

「クイズラリー」いくつかのクイズに答え、その回答の一文字をつなげて言葉を作る。

質問1「ドジョウはえら以外でも呼吸ができます。その方法は何呼吸という?」(いきなり超難問?)

続いて当新聞編集長(勝部)やシルバー仲間で教える「昔あそび」コマ回しに水鉄砲、竹トンボ(コマ回しに挑戦したがうまく回らず・・・昔はできたのに)

「模造紙アート」は好きな絵を描いて切って張り付ける、「魚釣りゲーム」は本物の魚ではなく、職員手作りの発泡スチロール製。

子どもの絵本がいっぱい

おもちゃの館に入る

絶滅危惧の生き物たち

生き物たちが集まり会議中

奥の「おもちゃの館」では、建部町図書館による「読み聞かせコーナー」、見学に疲れたら、ここでゆっくりと読書の時間。

そして隣では記者(三宅)が旭川の石に絶滅危惧の生き物を描いた「国際動物会議展」を開催。

すでに「一つ私にください」と注文あり(笑)

高精細動画では「アユモドキ」が映される

箱めがねを覗く

けん玉に挑戦

昔からある「だるま落とし」

池の鯉もお出迎え

会場内はその他にも見どころ満載。アユモドキの部屋では新作の超精密動画が映し出され、来た人の足を止める。

水槽を箱眼鏡で覗く子どもたち、「けん玉」を教わる子、「だるま落とし」、池の鯉とお話しする子ども・・・。

クイズラリーの答えは「いこうめだかのがっこう」、その通り今日の「めだかの学校へ行こう!」は大成功となった。

受付はひっきりなしの盛況

アンケートに答えてガチャガチャもらえるよ

そろそろお昼、記者はこの後、昼食兼ねて「吉田れんげまつり」へと向かう。

「吉田れんげまつり」開催!!!

れんげが広がる田んぼ

国道53号沿い、吉田地区に入ると広い田んぼに一面のれんげ。その一角に白いテントが並び、活気ある人の姿。

白いテントが目に眩しい

竹枝小学校のヤギさんもいっしょ

キシモトケーキさん、サニーデイコーヒーさん・・・

堂に入った大塚愛さんの餅つき

このれんげはこれから

モチを搗く杵に合わせ「ヨイショ、ヨイショ!」の掛け声、はしゃいだ子どもらの声。

テーブルでは知り合い同士で食事中、または歓談中。

ざわめいているのに、静寂さを感じるのは何故?

それは誰もがのんびりと、この時間を楽しんでいるから、この時だけは畑の世話も草刈りもなく「ゆっくり、しようやあ」

ずっと続いている「吉田れんげまつり」の原動力は自分たちが楽しむためのお祭りに徹しているところ。

参加者の顔が皆、微笑んでいるのは、まさにその証拠。

(レポート・写真 三宅 優)

「親子タケノコ掘り体験」開催!!! 2025年4月24日発信

きれいに出そろったタケノコ

岡山市環境学習センター「めだかの学校」主催、「親子タケノコ掘り体験」が、富沢地区で4月19日(土)に行なわれました。

当初、4月12日の予定でしたが、今冬の寒さと雨不足のため地上に出るのが10日ぐらい遅れたので延期されたのです。

当日は前日の雨も止み、山の端からは朝日が射し、タケノコ掘り日和となりました。

7家族20名が参加

今回は7家族20名の参加で、竹林にタケノコがニョキニョキでてご挨拶、スタッフの松本さんから掘り方の指導を受け、さっそく家族ごとに分かれスタート!

大きいのにチャレンジ、重いツルハシで「ヤー」の掛け声とともにぐさり!お母さんも子どもに負けまいとグサリ。

エイ、ヤッ!

とれた~!

家族協力して・・・

私もチャレンジ。

タケノコ掘りのあとはウドやタラの芽取りをして自然の恵みをいっぱいいただき帰路に着きました。今夜は、山菜や野草の料理で思い出づくりホッコリですね‼️

(レポート・写真 勝部 公平)

「第8回春の建部里山祭り」開催!!! 2025年3月24日発信

春を伝える鳥越池

すごい朗報だった、里山建部が「春の祭り」を復活すると聞いて、

「えっ?どこに、そんなエネルギーを蓄えてたんだ?」

この5年、何もかもが止まってしまい、活力を失い、何よりも人のやる気を喪失させてしまった。

そんなコロナの大波に流された今日、「またやるぞー!」の叫び、それもほとんどのメンバーが後期高齢者。

この企画をした「森の育ての親建部・連絡協議会」会長で当新聞編集長である勝部 公平にその理由を聞く。

「やはりねえ、この5年というのは世の中を大きく変えた、特に地方と地域の元気がなくなった、持続可能を問う時代に気力が失せたら何も続かない。

だからね、老若一丸となって取り組もうとするその姿勢を見せることが今、大事だと思ったんだ」

活動をずっと共にしてきたスタッフの一人も、

「今まで誰かが狼煙(のろし)を上げてくれりゃあと思ってた、それが叶って今日は楽しみなんじゃー」と感想を述べる。

体験コーナーの準備中

第1会場「お祭り広場」

第2会場「森の風広場」

展望台に登るロープクライミング

里山の朝は木立に差し込むやさしい光と鳥の鳴き声で静かに明ける、その里山に人の活気が伝わり始める。

開始1時間前、勝部の言う老若スタッフ40名が富沢、鳥越池周りに集合、祭りの準備に余念がない。

会場は2つに分かれる、メイン会場は展望台を望む東屋(あずまや)周辺の「お祭り広場」、第2会場は池に沿って下った「森の風広場」、

共に体験コーナーや飲食、休憩施設が用意されている。この自然と十分に触れ合えるよう入念に計画されている。

勝部実行委員長の開会宣言

開幕アトラクションの「はっっぽね太鼓」

里山にこだまする太鼓の音

午前10時、勝部実行委員長による開会の宣言。 そしてお待ちかね「はっぽね太鼓」の威勢の良い演奏。 「ドドンド ドン 」山に響き渡る太鼓の音は建部平野へと広がっていく。

富沢女性陣の「イノシシうどん」ブース

アクティブ鶴田の「ジビエコロッケ」

建部ヨーグルト

巣箱づくり体験

竹パン作り体験

シイタケの菌打ち会場

菌打ちに挑戦

マキ割り機体験

この日の出し物を見てみよう。

「お祭り広場」には、地元女性陣による「イノシシうどん」(なんと200円!)、鶴田地区からはアクティブ鶴田連合会による「ジビエコロッケ」、お隣には「建部ヨーグルト」、体験コーナーは「めだかの学校」主催による「巣箱づくり」、

自分で焼く「竹パン作り」、山すそではシイタケの「菌打ち体験」、「マキ割り機体験」。

「森の風広場」へ向かう

焼き立て「森のピザ」

手作りスイーツ「チュプ」

「サニーデイコーヒー」

ポニー登場!

ポニーに乗って里山めぐり

「森の風広場」に歩を進めると、女性グループによる焼き立て「森のピザ」、手作りスイーツ「チュプ」、淹れたて「サニーデイコーヒー」。 そして今回注目のアトラクション、ポニーの登場、「ポニーに乗って里山散策」体験費無料!。

岡山県演奏家協会からコーラス募集!

募集案内パンフレット

司会の花房君(右)、プードル連れた大塚愛さん

森田副議長も駆けつけてくれた

すっきり晴れ上がった空、気温は23度、観客たちは好き好きに自分時間を満喫する。

本部前では岡山県演奏家協会による「クラッシック演奏会のコーラス共演者募集」の呼び掛けが始まった。

建部在住の佐藤麻衣子さんら演奏家の直々の声かけに興味を惹かれた人もいたのでは。

先ほどから司会を受け持つのは若手ナンバーワンの花房君、軽妙な話術が得意。プードル連れてお祝いに来てくれたのは県議会議員、大塚愛さん、市議会副議長、森田卓司さんも駆けつけてくれて、このイベントへの期待度が伺える。。

会場は大賑わい

猪肉たっぷりのうどん

竹パンを焼く

「森の風広場」の賑わい

のんびりと家族で

木陰で語らう

子どもたちはロープに夢中

正午にもなるとセーターを脱ぐほどに暖かくなる、建部ヨーグルト前にはソフトクリームを求める人が列を作り、マイクからは40分待ちの予約者へ「〇〇さま、ピザが焼けました」とアナウンス(笑)

池の周りでは家族連れがのんびりと昼食を取る姿、人と自然が素直に溶け込む風景に、あらためてこの活動の大切さを認識させられる。

餅投げに沸く!

午後1時、お祭り広場では餅投げに集まった大勢の人、秒読み開始、「2・1・ゼロ!」で山の中腹から紅白の餅がいっせいに撒かれる。

この5年の鬱屈(うっくつ)を思い切り解き放すかのように。

午後2時、多数の老若男女が豊かな時間を共にした「春の里山祭り」は「来年も会おうね!」を合言葉に幕を閉じた。

展望台ではまだまだ遊び足りない子どもらの姿が・・・(笑)。

(レポート・写真 三宅 優)

今年も里山の空に紙デッポウの音ひびく! 2025年3月2日発信

「親子環境学習フォーラム」開催

岡山市環境学習センター「めだかの学校」、昨今、ここの催す講座がすこぶる人気。7・8月に実施するサマースクールはもちろん、他に「タケノコ掘り」や「魚とり」など

、募集開始から申し込み電話が鳴りっぱなし。

前週(2月23日)行われた「親子環境フォーラム」もキャンセル待ちが多数。スタッフとしてはうれしい限り、これもひとえに館の運営を担ってきた武藤館長(今年で退任、お疲れさまでした!)と職員、ボランティア仲間のおかげ。

では先日、建部町田地子地区で行われた「令和6年度 親子環境学習フォーラム」のレポートをお届け。

本田実行委員長の開会あいさつ

2月最終の日曜日、朝8時半、すでに「めだかの学校」本館には親子連れの姿が何組も。

(記者)「何時に出てこられましたか?」

(保護者)「ええっと、7時過ぎには出ました」

と言うことは「6時起き?」「そうです、遅れないようにと」

う~ん、意気込みが違う(笑)

スクモの煙がお出迎え

8時45分、受付を終えた親子9組28名は、それぞれの車で山間の道を10分のドライブを経て現地に到着。

会場となる多自枯鴨神社では現地スタッフが焚火をしてお待ちかね。

田地子区長で実行委員長の本田さんによる開会のあいさつ。

「みなさん、ここは自然に囲まれたとっても歴史の古い山村です、今日一日、いい思い出を作ってお帰り下さい」

さあ、スタッフ合わせて50名の交流体験が始まった。

自然の素材から選ぶ

空き缶にスクモを敷いて並べる

まずは「花炭」の仕込み。「花炭」は松ぼっくりやドングリ、楓の実、藤の実など森の物を

スクモを入れた空き缶に入れ、密封して火の上で焼いて炭にするもの、消臭剤や玄関の飾りに使えて重宝する。

「A」から「I」まで記号の入った缶を各自が持ち、好みの素材を選んで入れる。

「スクモは敷く程度にしていっぱい入れたり、あまり大きいと焼き残るからねー」指導の勝部(当新聞編集長)が数十年の経験からアドバイス。

焼き芋作り

濡れ新聞紙の上にアルミホイルを巻く

焼き芋の仕込み

続いては「焼き芋」の仕込み。小山に盛られたスクモの上に立つエントツからはモウモウの煙。

子どもらはスタッフから渡されたサツマイモを手に水で濡らした新聞紙で包み、さらにアルミフォイルで2重にし、それをスクモの中に埋める。

「全部、作って入れてください、自分で作ったのが食べれるとはかぎりませんからねー」(スタッフ)

準備完了、あとは「火の力」と時間におまかせ。

工作開始

自然工作タイム。「今日はね、竹鉄砲とヤジロベーを作るよー」

これも、子どもの頃から数えると60年以上の経験を持つ記者が説明。(そう言えば、この鉄砲で友だちと散々に撃ち合って遊んだものだ)

材料となる篠竹やドングリはこの近辺であらかじめ採取してある。

「竹鉄砲はね、この竹のこの部分を切り取って・・・」(あとの説明は長くなるので省略)

「じゃあ、撃ってみるよ」

固唾を飲んで見つめる参加者、そこへ「スパッン!」の空を切る快音、「おおー!」のどよめき(笑)

ヤジロベーの説明も終え、後は「僕、竹鉄砲やりたい」「私、ヤジロベー」と、てんでに開始。

竹鉄砲の篠竹を切る

濡れ新聞紙の玉を詰める

見てて、今から撃つよ!

始めは中々、完成に至らない。保護者の方も

「この持ち手がユルユルなんですが」

「ササの葉っぱとか詰めて固定すれば大丈夫」

「これ、どうして飛ばないのでしょう?」

「ああ、それは玉(濡れ新聞紙)のつめ方がゆるいから」

それでも10分もすると「ポーン!」と鳴り出し、子どもらも

「ねえ、見てて、見てて、やるよー」と活気づく。

ドリルを使って穴をあける

バランスが難しいね

やったー、出来た!

ヤジロベーもこの道70年?の古本さん他、ベテランが指導。手早くドリルで木に穴を開け土台を作る。

ただ、竹ヒゴを火であぶり曲げたあとドングリを中心と左右に付けてバランスを取るのが意外と大人でもムツカシイ。

「これって、すぐに、落っこちてしまうんですけど」

ドングリの位置をずらし、左右が平衡を保つ点を見つけてあげる。

「あっ、やったー、できました」

単純だけどムツカシイ、でも出来るとすごく不思議でオモシロイ。

焼けたぞー

おお、おいしいー

「花炭」も順調

子どもだけでなく、大人も夢中になって遊んでいる間に、

「お~い、焼き芋ができたぞー」の声。

掘り出された銀色の包み、そこから出てきたのは黄金色に輝くサツマイモ。

ホッカホカを頬張ると「うう、うまーい」

手が止まらなくなって、もう1本、もう1本、

「このあと、お餅も焼くからねー」のスタッフの声もどこへやら(笑)

炭で焼くお餅はおいしい

鉄砲の音、聞きながら交流

昼食はおにぎりと手作り豚汁

切り株がテーブル

「花炭」の缶を下した後の炭の上で焼くお餅も味わって、親子は再び工作へ。

「スパーン!」「ポーン」と境内の空にいくつもの小気味よい音が響き渡る。

「これ、面白い、ハマっちゃったー!」

意外や、夢中でやってるのはお母さん(笑)

昼食はおにぎりと地元の方が作ってくれた具沢山の豚汁と漬物。

「おいしいね」「うん、ボク、お代わりしていい?」

自然に囲まれ、家族でいただくお昼ご飯、これぞ至福の時。

田地子集落を歩く

昔の暮らしを本田区長さんから聞く

地元の子による「棒遣い」演舞

お腹もいっぱいになったので、午後から里山散策。

空からは小雪が舞い始め、「そら、歩け、歩け」と掛け声掛けて、本田区長さんのガイドを聞きながら40数軒ある田地子集落の田舎暮らしを見て学ぶ。

帰ってからは、引き続き本田さんから地域の昔の生活の仕方についてお話を聞く。

「昔は電気がないから、こうして炭を鉄鍋に入れてアイロンにしたり、コタツにして暖を取っていたんだよ」

このあと、地区で引き継がれてきたお祭りの神楽「棒遣い」の演舞を地元小学生が披露してくれた。

共に県外から移住して来た子と紹介を受け、参加者もビックリ(笑)

あっ、ちゃんと出来てるよー

そろそろ閉幕の時、先ほどの雪も止み、「花炭」を開封。

「おお、きれい!」「あっ、ちゃんと、出来てる!」「これ見て、かわいい!」

それぞれに満足した様、閉会のあいさつは記者(三宅)より。

「みなさん、今日は楽しく過ごせましたか、たけべは自然がいっぱい、いろんな発見ができますよ、また来てくださいね」

と言うことで、また来年にお会いしましょう(笑)

(レポート・写真 三宅 優)

川原アートで建部を盛り上げろ! 2025年2月22日発信

幅5mの超大作「オダリスク」

新年の冒頭で紹介した川原に石を並べただけで作る名画がその後さらに拡充。

当新聞副編集長(私)が本来の美術家として挑む、建部の自然をキャンバスにした石ころアート、その続編をレポート。

作品掲載のインスタグラムはこちら

白いコンクリートの河川敷がキャンバス

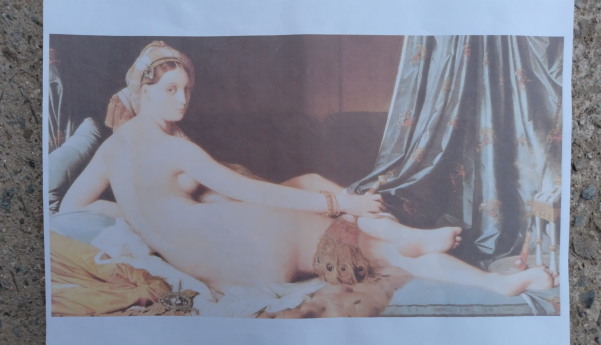

ルーブル美術館所蔵アングル作「オダリスク」

いつものように下書きなしで進行

出口が見えず座り込むこと毎日(笑)

まずは新作から。白く舗装された河川敷きに大胆にもその裸身を横たえ、振り向きながら微笑むのはルーブル美術館の至宝、ドミニク・アングルの「オダリスク」。

サイズも電車からも見えるようにと幅5m、高さ2.5mと超巨大。

最初にこの広いコンクリート面を見た時、すぐにここに「オダリスク」を描いたらどんなに面白いだろうと思った。

手掛け始めたのは今月上旬、寒風吹きすさぶ中(本人はそれほど苦にせず)、幾度となく壊しては作り直すを繰り返し2週間後に完成。

裸体の部分はコンクリートの明るい白をそのまま活かし、バックのカーテンはすぐ前の川原から黒い石を拾い集めた。

石はどれも形をなぞるために並べるのではなく、直観に従って無作為に並べる(笑)

尚、この作品は拡張工事の為、3月上旬に撤去の予定。

左から「雷神」「風神」「写楽」「赤富士」

俵屋宗達「風神雷神図」

完成した「風神雷神図」

続いてはゴツゴツした石が埋め込まれた防護敷に並んだ3点。

左から俵屋 宗達「風神雷神図」中が写楽「市川蝦蔵」右に北斎「凱風快晴(赤富士)」

この強烈なベース(地面)に負けない図柄を考えると、やはり日本人の大胆さを証明するこの3人。

敷石が画面に量感を与える

原画と並べた「凱風快晴」

風神の持つ風袋は干上がった川底にころがるコケが白くなった石。写楽の顔にボリュームを持たせるように地面の石をそのままにする。

「赤富士」の赤い石は鉄分を含んだ裏山で見つけた石。

農民画家ミレーの「晩鐘」

今日も日没まで制作

夕日が当たると色合いが変る

上流に歩を進めると「貧しき漁夫」(前回紹介)、その向こうに新しくミレーの「晩鐘」川向うの法寿山に夕日が落ちるのを借景にした。

手前の鍬の刺さった耕作地はそのままの地面を活かす。

桜木と下の草地を借景に

マネの「草上の昼食」

その日のうちに片づけられてしまう

そして次なる作品は今はないが、マネの「草上の昼食」。河川敷に続く桜並木と草地を見てピーンとひらめく。

襖のうえに緑の水彩を染みこませた障子紙、雨にも風にも弱いのでそそくさと妻に撤去される(笑)

撤去シーンはこちら(リール動画)

展示期間は自然におまかせ(笑)

最後に”川原でアート”構想。これから出水期に入るのでこれらの作品は5月には回収、台風シーズンを無事乗り越えられたら11月頃、再開予定。

雨季から夏にかけては昨年、実施した「めだかの学校」での作品制作を計画しており、その時はまたお伝えしたい。

目指すは”石ころで日本を元気に”世界が建部に注目(夢は大きいほど楽しい!)

(レポート・写真 三宅 優)

里山の春を待つ雪景色! 2025年2月8日発信

点々と動物の足跡

里山の池も凍りつき周りは銀世界の1月8日の朝、遊歩道は獣の足跡だけ。

そんな中、木々は必死に日々の営みで新しい芽を膨らましております。 河津桜の新芽膨らみ、マンサクの花が待ってます、サザンカ、ツバキのツボミ、利久梅の白い花が咲いておりました。

来月、3月23(日)の春を待ちわびる「里山祭り」が楽しみですよー!

つぼみ待つ春

新芽も膨らみ始め

そっと赤く色づく

(レポート・写真 勝部 公平)

建部古道の整備が進む! 2025年1月25日発信

立派な屋根が完成

快晴の1月24日、ボランティア7名で建部古道を整備しようと、鎌倉時代からの地域の石仏として信仰されていた阿弥陀様の整備を行いました。

花崗岩でできている摩崖仏の阿弥陀様は雨に弱いため、建部上の有志の皆さんが屋根を仕上げました。

階段の整備

すべて手作業で

安全ロープを新調

昨日は、安全ロープの交換、坂道の階段づくりで作業は終了しました。この古道整備は岡山市の建部支所の支援で完成し、案内看板も新調され、春のヤマツツジが待ち遠しくなりました。

上流を望む

下流の眺め

偶然、対岸の河川敷で石を並べる当新聞副編集長の姿もキャッチ(笑)

石の名画を制作中

(レポート・写真 勝部 公平)

「里山建部」の仕事初めは3世代で! 2025年1月15日発信

池の半分が凍った朝

たけべ新聞10年目、その刊行の最初を飾ったのは今、当新聞編集長、勝部 公平が率いる

「里山建部」での新年会の模様、

里山も9年を経て様々に移り変わった。

今日、令和7年正月12日、建部町富沢にある「建部里山」キャンプでは仕事初めが行われた。

鳥越の池に響き渡るチェーンソーの轟音、里山のスタッフが切り出すシイタケの菌木の準備だ。

場所を移すとチェーンソーとは異なる地底に伝わる鈍い音。丸太の原木を割り気にする機械音。

近くではオノでそれを次々に割る若者スタッフ。

キャンプの行き当たりでは先ほどの割り木を軽トラで運び乾燥組み作業。

「これだけあれば、来年は充分、支給できるじゃろう」

勝部に聞くと今年も、何台もの軽トラが購入に来たそうだ。

「一休憩しようやあ」勝部の呼びかけで、それぞれ一段落した人らが焚火の<回りに集まる。

「いやあ、今朝は冷えたなあ」

「冷えた、冷えた、池も半分凍ってるもんなあ」

焚火の上の網に次々並ぶイノシシの骨、「まあこれでもシャブって休憩、休憩」(勝部)

3世代でこの日を写す

全員が仕事を終えたのは昼も近い11半過ぎ、「お~い、みんなで記念撮影じゃー」

てんでに仲間たちが呼びかけ、

オヤ、オヤ。いつのまにか子どもたちも参加で3世代のシャッターチャンス!

みんな、それぞれに、いい顔で、さらに10年後の「里山建部」の継続、求む!!!!

(レポート・写真 三宅 優)

石で描く「世界美術館」in福渡河川敷 2025年1月3日発信

さあ自然をキャンバスにして、石ころ拾って並べてみよう。自由な発想、思いつきだけが頼りの一期一会の時間を楽しもう!!

去年、暮、建部町福渡河川敷の歩道に作られた「石で描く名画」、観るチャンスの無い方への誌上展覧会。

(以下、制作者である当新聞副編集長の解説)

建部町福渡旭川沿いグーグルマップ

シャヴァンヌ「貧しき漁夫」

建部町福渡の旭川河川敷は町民のお気に入りの散歩コース(愛犬たちも)、春は桜並木が続く。

その歩道沿いに「石を並べる」、川の風景を背景に。そんなことを思いついたのは去年の夏ごろ、北斎の「石で描く富嶽八景展」をやっている時だった。

何かもっと別の面白い表現はないか、そこで前から気になっていた旭川に浮かぶ川舟、どこかで見たような、何かを思い起こさせるシーン、「そうだ、あれは西洋美術館にある

シャヴァンヌの絵のイメージだ」突如ひらめいた(笑)

11月のある日、川舟をバックにとらえられる仮歩道のスペースをキャンバスに決める。ここなら人も通ることが、まず無いない。

制作時間は2日と決めていた、しゃがみ込む作業だし、あまり人目についてもやりにくいから。

石はその辺からバケツ3杯ほど拾い集める、これならこのまま捨て置いても問題ないだろう。

初日は舟の帆軸を描くに留める、これで全体構図が定まり、明日は早朝から一気に舟と漁夫を描き込むぞ。

結局、完成したのは翌々日、顔の部分で手間取った為。背後の川舟と同化するように絵に描かれた水平線は作らなかった。

石で描く「貧しき漁夫」ユーチューブ動画(22秒)

レーピン「ヴォルガの船曳」

シャヴァンヌが19世紀フランスの写実派とすれば、ロシアのレーピンも同時代を代表する写実画家(但し、私の評価では共にB級)

この画家も川に住む人間を描いている。

「ヴォルガの船曳」、革命前のどん底の船曳人夫をむごたらしいほどに荒んだ姿で。

このイメージが浮かんだのは、以前、福渡のお年寄りから聞いた話。

「昔はこの旭川の川原にぎょうさん、舟を引っ張る者がおった、その者らは、ふんどし一丁で暮らしてた」

舟の行きかうところ、上流へ舟を曳く人間が必要だった。

制作場所は下流の歩道の行き止まり、ここなら車も人もやって来ない。

12月になって滅法冷え込むようになった、この場に立ち尽くせるのは午前中の陽のある時だけ。

今回はストックの石をバンに数十箱に小分けして運ぶ、何がどれだけ必要かまだ皆目、見当がつかない。

描く人間は10人。どの顔も品がなく悪相である、画家自身は聖人に見立てたらしいが、そこは写実派、実際の船曳人をそのまま描いた結果がこうなった(笑)

一人、一日のペースで進める。体に巻かれた皮のロープは裏山から拾った鉄赤色のゴタ石で表す。

制作から10日目、引き上げる舟をどこに配置するか、目の前の川からあたかも上がったような位置。

14日目、完成。しかし翌日には風で石が動き、動物の侵入した跡、再度やり直す(笑)

石で描く「ヴォルガの船曳」ユーチューブ動画(43秒)

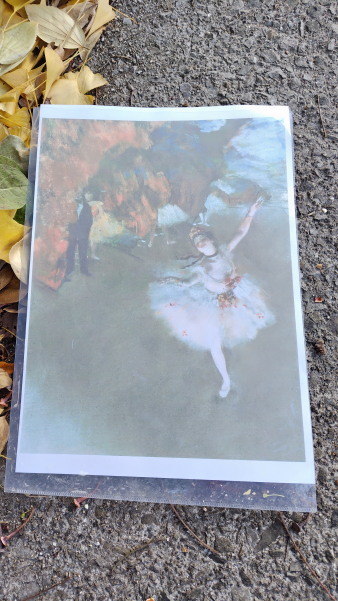

ドガ「舞台の踊り子」

河川敷で最も絵になる場所は八幡橋歩道橋の下、県の重要文化財指定の公孫樹がある公園。ここは木の幹にブランコを付けてフラゴナール風、またはヴァトー風、いやコロー風なシチュエーションが浮かぶ。

ただそうなると、石を並べるベースを用意しないと無理。ふと迂回する舗道の隅にイチョウの絨毯が敷かれヤツデが茂る一角、ここに何かのイメージが呼び起された。

ドガの踊り子が舞台裏から舞い出るシーン「これは面白い」

翌日、取り合えず思いつく白い石をいく種類か運び、座り込む。

何人か知り合いが通りかかり「ようやるなあー」とあきれたように声を掛けられる(笑)

3日目、ほぼ完成、写真に撮って細部を確認する、「似てないなあ、でもこれはこれで、オモシロいぞ」(満足)

おそらく、これが掲載された頃には石は壊れ、元の面影はなくなっているだろう。だから、それがいいのだ、また一から作り始める自分がいると信じてるから。

石で描く「ドガ踊り子」ユーチューブ動画(22秒)

(レポート・写真 三宅 優 江田 陽子)

明けましておめでとうございます。たけべ新聞10年目を迎えて!

2025年1月1日発信

今年もよろしくー

編集長 勝部 公平

「読者の皆様には、これまでの「たけべ新聞」ご愛読ありがとうございます。まもなく10年を迎えるなんて、一番驚いているのは、編集者の私たちです。

この10年、建部の魅力を求め東西奔走したことも、わが人生の歓びですが、時間が経過していく中、自分の意識も川の流れのように、ゆったりと変化してきました。

少子高齢化や過疎化を憂うのではなく、その変化を楽しみながら歩めることができるようになってきました。

そういった意味で、これからも小さいローカル新聞を楽しんでもらえたら、至福の歓びと感じます」

副編集長 三宅 優

「たけべ新聞」が10年目に入る、その感想は正直「・・・辛かったなあ」(笑)。

それよりも新聞発刊からの社会の変化、SNSの隆盛で誰もが「現在」を発信できるようになり、当新聞が伝える「今の出来事」のニーズも減少、

逆に増したのは、そのSNSではカバーできない”地域を俯瞰できる継続したプラットフォーム"。

特に外からの「建部を知りたい」に応えられるだけのコンテンツ、そうした意味で「たけべ新聞」は今年も静かに持続を目指す1年になりそうです(笑)

トップページへ戻る